Сразу небольшая оговорка — представляю Вам не научный трактат, всего лишь путевые заметки, во многом сумбурные. Воспроизведено мною по памяти, так что, заранее приношу извинения за возможные неточности.

Казань — Елабуга, 2 июля 2009г. Начну с того, как мы выбирали способ перемещения до Елабуги. Доехать из Казани, собственно говоря, не сложно — примерно 200км. Но хотелось чего-то экзотического. В нашем случае на пароходе. Пустая затея. Пароходы в Елабугу не ходят, а телефон в казанском речном порту вообще оказался отключенным за неуплату. Пришлось "по старинке" — на машине :)

Давненько не бывала на трассе Казань-Н.Челны. Помню, что дорога извилистая, узкая и перегруженная. Через каждые несколько километров по обочинам обычно лежат разбитые вдрызг автомашины. Была надежда, что за эти годы трасса стала получше. Ни чуть. Только колея глубокая в асфальте появилась. Ну да ладно, к плохим подобиям дорог русскому человеку не привыкать. Тем более, что это был единственный неприятный момент из всей поездки.

Заехав в город, двигаясь по главной дороге, Вы так или иначе попадете в старую часть - на территорию музея-заповедника. Удивительный контраст с Казанью, где бывшая старая часть города напоминает полигон после ковровых бомбардировок с вкарплениями аляповатых новоделов под старину. Опять я о грустном.

Елабуга до сих пор сохранила облик старинного уездного города. Здесь старые дома сохранились и бережно реставрируются. С этой целью в городе был создан музей-заповедник, на балансе которого находится около 700 исторических зданий.

Осмотр достопримечательностей мы начали с улицы Гассара, где мирно соседствовали вождь революции и купеческий елабужский самовар.

Фото №31133. Памятник Елабужскому купеческому самовару

Фото №31133. Памятник Елабужскому купеческому самоваруЧуть поодаль находится здание дирекции музея-заповедника. Вообще рассказать подробно о каждом доме невозможно, у любого из них своя неповторимая и богатая история, но все же позволю себе небольшую ремарку.

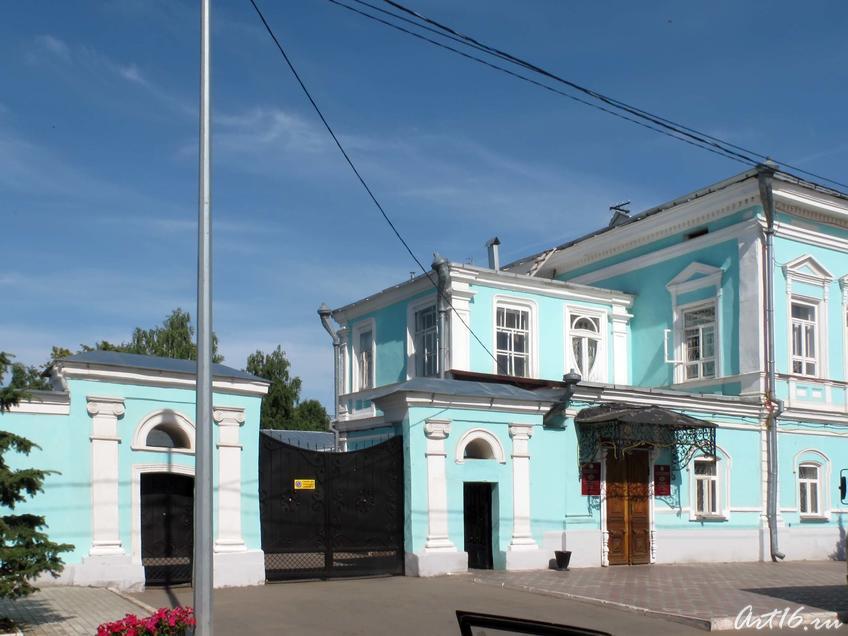

Фото №31143. Дирекция Елабужского государственного историко-архитектурного и художественнон музея-заповедника

Фото №31143. Дирекция Елабужского государственного историко-архитектурного и художественнон музея-заповедникаОсобняк Тарасова - ныне Дирекция Елабужского государственного музея-заповедника 1868г.

Каменный угловой двухэтажный дом с подвалом и антресолями построен в1868 году купцом А.Г.Тарасовым по проекту "художника архитектуры" П. Романова. Дом имеет семь окон по северному фасаду и пять - по восточному. К южному фасаду примыкал вестибюль с лестницей в бельэтаж (в настоящее время разобрана) и подъезд с выходом на улицу. Антресоли занимают задний юго-западный угол. Продольная и поперечная капитальные стены делят подвал и нижний этаж на четыре крупные помещения, перекрытые сводами. В бельэтаже выделен угловой трехоконный зал, соединенный сенями и коридором с обеими лестницами. Зал и комнаты по северной стороне образуют парадную анфиладу. В интерьере сохранились угловые печи и потолочная лепнина.

Отштукатуренные и окрашенные фасады увенчаны подшивным карнизом с подкарнизным зубцовым профилем. Горизонтальные профили раскрепованы по угловым лизенам, рустованными в нижнем ярусе.

Такие же лизены выделяют центральную ось северного фасада, завершенную небольшим треугольным фронтоном.

Оконные наличники бельэтажа с их фронтонами несколько отступают от запроектированной чисто классической формы. Окна нижнего этажа обрамлены тонкими филенками с лучковой перемычкой и барочными "ушами". Привлекают внимание крупные окна парадной лестницы со скругленными углами. В начале XX в. к дому была пристроена крупная торговая лавка в пять широких проемов по фасаду, с высоким аттиком и выделенной рустованными пилястрами и повышенным лучковым фронтоном центральной частью. Аттик и фронтон украшены ажурным узором металлической решетки, одной из лучших в Елабуге.

ул. Гассара, 9

Здесь же, чуть поодаль мы и оставили свой транспорт. Дальнейшее путешествие продолжалось уже пешком.

Первым пунктом была ул. Набережная, с которой открывается восхитительный вид на Елабужское (Чертово) городище, реку Тойма и Шишкинские пруды.

В начале улицы установлен памятник И.Шишкину. Чуть далее - очень опрятный и ухоженный мемориальный комплекс Победы и площадь Памяти.

Фото №31243. Памятник Ивану Ивановичу Шишкину

Фото №31243. Памятник Ивану Ивановичу Шишкину Фото №31253. Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны

Фото №31253. Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны Фото №31263. Прославленная 57мм пушка ЗиС-2ЗиС-2 (от «ЗиС» — Завод имени Сталина, название завода №92 в г. Горьком. Индекс ГАУ - 52-П-271.) — советская противотанковая пушка калибра 57 мм. Разработка пушки была начата в 1940 году, а в начале 1941-го года она была принята на вооружение официально именуясь «57-мм противотанковая пушка обр. 1941 г.» ЗИС-2 серийно производилась в 1941 году, однако в конце года её производство прекратили в связи с избыточной мощностью пушки. В 1943 году, после появления мощно бронированных немецких тяжелых танков «тигр» и «пантера», производство пушки было восстановлено. В официальных документах ЗИС-2 чаще всего значится как 57-миллиметровая противотанковая пушка образца 1943 года.

Фото №31263. Прославленная 57мм пушка ЗиС-2ЗиС-2 (от «ЗиС» — Завод имени Сталина, название завода №92 в г. Горьком. Индекс ГАУ - 52-П-271.) — советская противотанковая пушка калибра 57 мм. Разработка пушки была начата в 1940 году, а в начале 1941-го года она была принята на вооружение официально именуясь «57-мм противотанковая пушка обр. 1941 г.» ЗИС-2 серийно производилась в 1941 году, однако в конце года её производство прекратили в связи с избыточной мощностью пушки. В 1943 году, после появления мощно бронированных немецких тяжелых танков «тигр» и «пантера», производство пушки было восстановлено. В официальных документах ЗИС-2 чаще всего значится как 57-миллиметровая противотанковая пушка образца 1943 года. Фото №31278. Площадь Памяти

Фото №31278. Площадь Памяти Фото №31273. Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Говоров Л.А.

Фото №31273. Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Говоров Л.А.Далее по улице — картинная галерея и дом-музей И.И.Шишкина.

Фото №31303. Художественная галерея

Фото №31303. Художественная галерея  Фото №31308. У картины

Фото №31308. У картины  Фото №31313. Утро в сосновом лесу,1889 (копия)

Фото №31313. Утро в сосновом лесу,1889 (копия)Замечу, что в самом доме-музее большинство экспонатов - оригиналы (в галерее преобладают копии).

Хочется также отметить профессионализм и знания сотрудников музея, а так же поблагодарить их за прекрасную экскурсию. Впрочем это можно сказать об экскурсоводах и сотрудниках всех остальных мезеев. Всегда чувствовалось, что люди не просто рабочие часы отрабатывают.

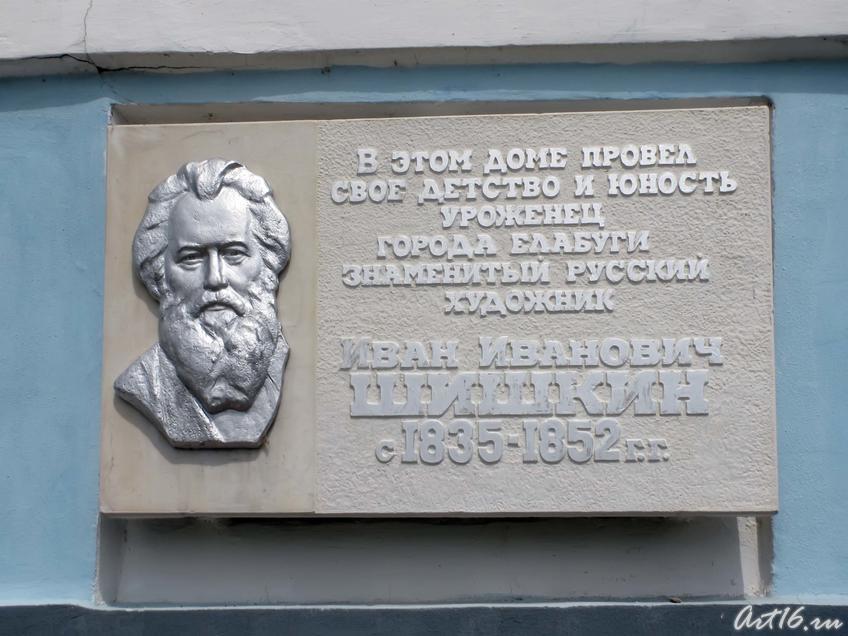

Фото №31498. Мемориальная доска на доме Шишкиных в Елабуге

Фото №31498. Мемориальная доска на доме Шишкиных в Елабуге Фото №31504. Дом-музей Ивана Ивановича Шишкина

Фото №31504. Дом-музей Ивана Ивановича Шишкина Фото №31509. Парадная гостиная

Фото №31509. Парадная гостиная Фото №31604. Клавикорд в зальной комнате 2-го этажа

Фото №31604. Клавикорд в зальной комнате 2-го этажа1835 года дом купца второй гильдии Ивана Васильевича Шишкина (отец И.И.Шишкина)

Дом построен в 1835 Иваном Васильевичем Шишкиным, известным своей активной общественной деятельностью предпринимателем. И.В.Шишкин дважды избирался городским главой. Кроме того, он серьезно занимался краеведением - в 1871 в Москве издал "Историю города Елабуги" - первый историко-краеведческий очерк, посвященный этому уездному центру.

Двухэтажное на высоком цоколе здание. В юго-восточной части дома под летним пристроем устроена веранда. На главном южном фасаде в центре - металлический балкон. Пример провинциального купеческого особняка первой половины 19 в. в классицистическом стиле. Отреставрирован в 1971-1975гг.

С 1975г. - дом-музей И.И.Шишкина, великого русского художника

ул. Набережная, 12

Совем рядом с домом Шишкина расположен величественный Спасский собор

Фото №31333. Спасский Собор

Фото №31333. Спасский Собор1808-1816-1860 года

Собор состоит из трех соединенных в одном сооружении частей: теплой пятиглавой церкви, одноэтажной трапезной и пятиярусной колокольни. Выстроенный из кирпича, оштукатуренный собор с каменной и известковой отделкой интересен своей объемной композицией, оригинальным пятиглавием и органичным соединением в декоративной отделке тосканского, ионического и коринфского ордеров, присутствующих в виде пилястр, как в экстерьерах, так и в интерьерах церкви. Ценность представляет и восстановленная вокруг собора ограда с монументальным портиком - входом, в котором использованы колонны тосканского ордера и арочный антаблемент. Памятник православной архитектуры в стиле русского классицизма с элементами ранней эклектики.

ул. Набережная

Фото №31630. Дом в котором с 21-31 августа 1941г. провела последние дни жизни Марина Цветаева

Фото №31630. Дом в котором с 21-31 августа 1941г. провела последние дни жизни Марина ЦветаеваДальнейшим пунктом экскурсии был мемориальный комплекс Марины Цветаевой. Особые внутренние впечатления оставил дом, в котором прожила свои последние трагические дни Марина Ивановна.

Во время Великой Отечественной войны Цветаева вместе с сыном была эвакуирована в Елабугу. Именно в Елабуге 31 августа 1941 года известная русская поэтесса покончила жизнь самоубийством. Сегодня в городе работает культурный центр Марины Цветаевой. Он размещается в доме, где жила поэтесса.

Фото №31685. Фрагмент экспозиции литературного музея

Фото №31685. Фрагмент экспозиции литературного музея Фото №31715. Фрагмент экспозиции литературного музея

Фото №31715. Фрагмент экспозиции литературного музея Фото №31655. Спальня Марины Цветаевой

Фото №31655. Спальня Марины ЦветаевойВообще трудно осмыслить поступок Цветаевой, вероятно причиной всему послужили колоссальный бытовые неурядицы. Ко всему еще нужно добавить, что почти все родные были арестованы. Еще в тридцатых Марина Ивановна писала:

Никто не может вообразить бедности, в которой мы живём. Мой единственный доход — от того, что я пишу. Мой муж болен и не может работать. Моя дочь зарабатывает гроши, вышивая шляпки. У меня есть сын, ему восемь лет. Мы вчетвером живем на эти деньги. Другими словами, мы медленно умираем от голода. (Из воспоминаний Марины Цветаевой)

В дальнейшем все эти проблемы только усугубились.

Похоронена Цветаева здесь же, в Елабуге. Точное расположение могилы так и осталось неизвестно. Однако приблизительное расположение, участок метров 50X50, установлено. Собственно говоря это место считается могилой и находится под охраной государства.

Совсем рядом находятся Литературный музей Цветаевой и библиотека "Серебряного века", в которой ежегодно (кажется в конце августа) проходят Дни памяти поэта.

Следующий "бренд" Елабуги — центр Феминизма — музей Надежды Дуровой, ул.Московская-123

Фото №31927. Музей-усадьба Н.А.Дуровой.1841-1866гг.

Фото №31927. Музей-усадьба Н.А.Дуровой.1841-1866гг.Особняк был приобретен Надеждой Андреевной в 1841г. на средства заработанные писательским трудом. Не помню точно, кажется что-то около 5 тыс. рублей. Средства по тем временам значительные. Прожила Н.Дурова в этом доме до самой смерти 1866г. Похоронена на Троицком кладбище в Елабуге.

Фото №31943. Баня "по-черному"

Фото №31943. Баня "по-черному" Фото №31948. Хозяйственный блок

Фото №31948. Хозяйственный блок Фото №31958. Фрагмент экспозиции, расссказывающий о детстве

Фото №31958. Фрагмент экспозиции, расссказывающий о детстве Фото №31963. Письменный стол

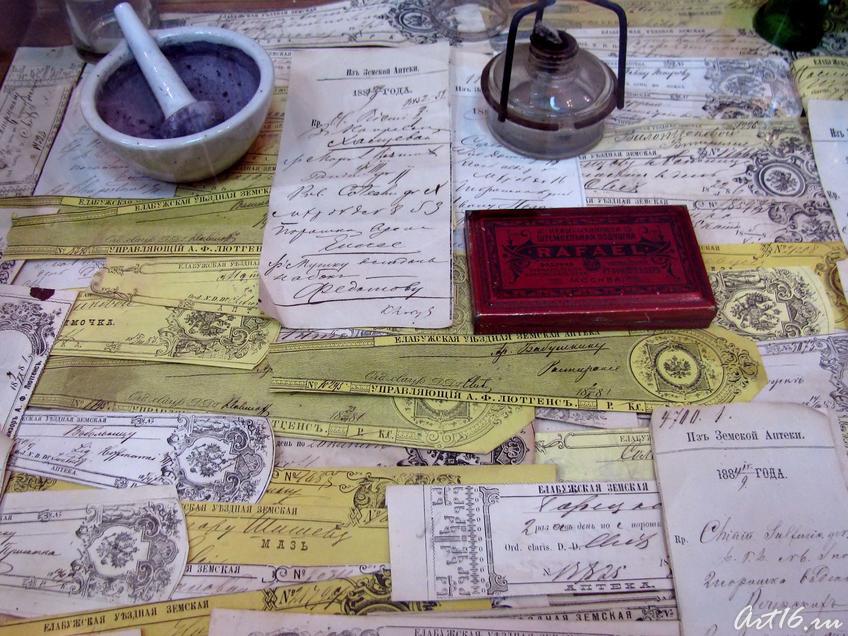

Фото №31963. Письменный столМузей уездной медицины им. Бехтерева.

Фото №31832. Здание бывшей земской больницы, в настоящее время — Музей уездной медицины им В.М.Бехтерева

Фото №31832. Здание бывшей земской больницы, в настоящее время — Музей уездной медицины им В.М.БехтереваМузей очень молодой. Вообще Бехтерев в Елабуге лишь родился и в младенчестве переехал с родителями. Однако память о нем в Елабуге чтут и бережно хранят. Сам музей очень понравился. Очень приятно было побеседовать с сотрудниками музея. С такими не пропадешь, в глазах виден блеск и заинтересованность в работе.

Фото №31847. Дом знахарки. Мусульманская изба_7

Фото №31847. Дом знахарки. Мусульманская изба_7 Фото №31872. рецепты

Фото №31872. рецептыЕлабужское (Чертово) городище.

Сюда уже ехать лучше на машине. Однозначно это изюминка Елабуги. Пропитанные запахом древности старинные камни и удивительный вид на слияние рек Камы и Тоймы.

Фото №31418. Вид на Елабужское (Чёртово) городище

Фото №31418. Вид на Елабужское (Чёртово) городищеПриблизительно в XII веке нашей эры во времена расцвета Великой Булгарии на заброшенном городище возникло укрепленное поселение волжских булгар. Именно к тому времени относят постройку крепости отстатки которой дошли до наших дней.

Докатилась до елабужского края волна балто-славянских племен (VI-VII вв. н.э.) и болгарских племен (VIII-ХП вв. н.э.). Гунно-болгарские племена (сувары, булгары и др.) сконцентрировались сначала в Приазовье и Прикаспии, затем началось их расселение, и часть булгар поднялась вверх по Волге и образовала средневековое государство - Волжско-Камскую Булгарию. В период расцвета Волжской Булгарии снова возник здесь будто бы город Бряхимов, названный в честь булгарского князя Абдряхимова. Стал он северным форпостом государства.

Наугольная башня утраченного сооружения - каменный пустотелый цилиндр с металлической кровлей в виде низкого купола. Высота 7,1 метра, диаметр внутреннего пространства 5,7 метра. Толщина стены уменьшается от 2 метров у подошвы до 0,7 метра в верхней половине, отчего нижняя половина архитектурного объема получает коническую форму. Первоначальная кладка из неотесанных камней на известковом растворе с алебастром сохранилась только с северной стороны.

В 1834 году профессор Казанского университета Ф. И. Эрдман на "Чертовом городище" застал только эту башню, остальные части сооружения были разобраны местными жителями до фундаментов. В 1844 г. башня рухнула, за исключением небольшого северного участка с арочным дверным проемом и окном над ним. В 1867 г. по инициативе Елабужского купца И. В. Шишкина, рухнувшая башня была восстановлена на старом фундаменте и покрыта железом. Четыре прямоугольных окна в верхней половине башни, ориентированные по странам света, относятся по времени ее реконструкции.

Отреставрированная отцом художника И. В. Шишкиным на его собственные средства башня находиться на месте где ранее существовала крепость, находилось поселение, неоднократно возрождавшееся на протяжении двух тысячелетий. Археологи находят здесь культурные слои нескольких разновременных укрепленных поселений: железного века VIII-VI веков до н.э., племен ананьинской культуры, V-VII веков н.э., именьковской культуры, представителями которой были балто-славянские племена.

Рядом с городищем разместился какой-то мажорный ресторан, очень симпатичный, но рассказать подробнее не могу, так как на посещение времени уже не было. Чуть поодаль установлен памятник Булгарскому Эмиру Ибрагиму I Бен Мухаммату, который считается основателем города. (В булгарской летописи Шериф Уд-Дина, писателя XVI века, основание Елабуги приписывается Искандер-зуль Карнейну, то есть Александру Македонскому, известному под этим именем на Востоке.)

Фото №31493. Каменная сторожевая башня Чертова (Елабужского) городища

Фото №31493. Каменная сторожевая башня Чертова (Елабужского) городища Фото №31468. Руины построенной в XI веке Соборной мечети

Фото №31468. Руины построенной в XI веке Соборной мечетиК сожалению на этом все, день подошел к концу и нас ждала веселая и разухабистая о двух колеях дорога в Казань.

P.S. В этой публикации пропущены описания музея истории города, пед. института и др. Все это можно увидеть в фотоальбоме.

2 июля 2009г. Елена Сунгатова.

Комментарии

на счет

на Елабужское "