Я - москвич! Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая в него всего себя.

Я - москвич! …Минувшее проходит предо мною…

Гиляровский В.А.

Эпиграф, выбранный для рассказа о выставке «Москва и москвичи. Традиции и современность», по-моему мнению, наиболее точно отражает концепцию выставки, открывшейся в Национальном музее Республики Татарстан 16 июня 2011 года.

Фото №79889. В Московском метро. 1952. Хайлов Л.М. (1924-1996)бумага, тушь, белила

Фото №79889. В Московском метро. 1952. Хайлов Л.М. (1924-1996)бумага, тушь, белила Фото №79854. Измайлова Светлана Юрьевна

Фото №79854. Измайлова Светлана ЮрьевнаОчарованные красотами Москвы многие поэты и прозаики, художники и скульпторы, мастера декоративно-прикладного искусства и всякого другого творчества с восхищением и любовью создавали свои работы. Через призму их творческого взгляда данная выставка знакомит казанцев с историей этого замечательного города.

Фото №80014. Бишбуа Л.П.А.(1801-1850), Лемерсье Ж.Р.(1803-1887). Общий вид кремляИз альбома \"Виды Москвы\", издательство Дациаро, Москва-Санкт-Петербург, 1846;

бумага, литография, акварель

Фото №80014. Бишбуа Л.П.А.(1801-1850), Лемерсье Ж.Р.(1803-1887). Общий вид кремляИз альбома \"Виды Москвы\", издательство Дациаро, Москва-Санкт-Петербург, 1846;

бумага, литография, акварельПроведение выставки о Москве - это часть совместного проекта Музея столичного города Москвы и Национального музея РТ.

Фото №79974. Экскурсия по выставке "Москва и москвичи"

Фото №79974. Экскурсия по выставке "Москва и москвичи"В качестве экспонатов выступают артефакты и материалы, повествующие о значительных событиях города и его жителях, собранные сотрудниками Музея столичного города Москвы. Все экспонаты выставки тщательно подобраны и при внимательном их рассмотрении может сложиться очень даже стройный рассказ о Российской столицы со времени позднего средневековья до наших дней. Что интересно, в числе экспонатов помимо исторических фотографий, планов и карт города можно встретить предметы быта москвичей. И через них окунуться во многовековую историю столицы. Узнать как жили, во что одевались, какие праздники отмечали.

Фото №80029. Платье дамское /Сервиз чайный (часть) с росписью розами в ромбических резервах/ самовар "ваза граненая" 1880-е гг, шерсть, х/б ткань, кружево / Россия, кон. XIX нач. XX вв. /конец XIX в., латунь

Фото №80029. Платье дамское /Сервиз чайный (часть) с росписью розами в ромбических резервах/ самовар "ваза граненая" 1880-е гг, шерсть, х/б ткань, кружево / Россия, кон. XIX нач. XX вв. /конец XIX в., латунь Фото №79838. Сувенир в виде картуша "Москва 850 лет"Выставка \"Москва и Москвичи\", Казань, июнь-сентябрь 2011

Фото №79838. Сувенир в виде картуша "Москва 850 лет"Выставка \"Москва и Москвичи\", Казань, июнь-сентябрь 2011Изюминкой выставки стали гравюры и живопись. Всего в экспозиции представлено более восьмидесяти экспонатов. О древнем возрасте Москвы напоминает, как не странно, сувенир, изготовленный к памятной дате - 850-летию Москвы.

И скульптура "Георгий Победоносец".

Фото №80059. Скульптура "Георгий Победоносец". 1990-е гг.чугун

Фото №80059. Скульптура "Георгий Победоносец". 1990-е гг.чугунМногие названия улиц, площадей берут свое начало в далеком прошлом.

Фото №79999. Бишбуа Л.П.А.(1801-1850), Дитц С.Ф. (1803-1873). Лубянская площадьиз серии \"Виды Москвы\", 1846; бумага, литография, акварель;

Лубянская площадь. Впервые слово Лубянка упомянуто в летописи в 1480 году, когда Иван III приказал новгородцам, выселенным в Москву после падения республики, селиться в этом районе и именно они назвали этот район Лубянкой, в честь Лубяниц - района Новгорода.

Фото №79999. Бишбуа Л.П.А.(1801-1850), Дитц С.Ф. (1803-1873). Лубянская площадьиз серии \"Виды Москвы\", 1846; бумага, литография, акварель;

Лубянская площадь. Впервые слово Лубянка упомянуто в летописи в 1480 году, когда Иван III приказал новгородцам, выселенным в Москву после падения республики, селиться в этом районе и именно они назвали этот район Лубянкой, в честь Лубяниц - района Новгорода.О границах города, о том каким он был в начале XVII века рассказывает план Москвы, вошедший в историю под названием "Сигизмундов" появился в 1609 году в Польше. План был выполнен по заказу польского короля Сигизмунда III придворными картографами И.Абелиным (художник), Л.Килианом (гравер). План нач. XVII века умещал средневековый город в пределах современного Садового кольца.В центре изображался кремль, увенчанный колокольней Ивана Великого. С восточной стороны к кремлю примыкали стены и башни Китай-города. Основу его составляли три улицы: Никольская, Ильинка и Варварка. Полукружьем, по линии современного Бульварного кольца, Кремль и Китай-город огибали стены Белого города, называемого самими москвичами Царевым городом. Замыкал этот ряд крепостных укреплений Деревянный город, который в конце XVI века охватил всю Москву, включая и Замоскворечье, обозначенное на плане как Стрелецкая слобода. На выставке экспонируется несколько планов города Москвы, демонстрирующих рост и развитие города. Вот один из них:

Фото №79909. План города Москвы 1914Типография т-ва И.Н.Кушнерев и К;

типолитография

Фото №79909. План города Москвы 1914Типография т-ва И.Н.Кушнерев и К;

типолитографияНа гравюрах изображены не только исторические места, но и показаны праздники, почитаемые народом.

Фото №80049. "Изображение крестного хода, который вдревле был свершаем в Москве...". 1867Гравер П.Копылов, издание Луки Белянкина,бумага, гравюра на металле;

Фото №80049. "Изображение крестного хода, который вдревле был свершаем в Москве...". 1867Гравер П.Копылов, издание Луки Белянкина,бумага, гравюра на металле;В XVII веке шествие проходило от Успенского собора через Спасские ворота к входоиерусалимскому приделу Покровского собора (храм Василия Блаженного). Праздничное действие начиналось так: После утренней обедни царь входил в Успенский собор в праздничной одежде. Его сопровождали бояре, окольничьи и другие придворные чины. Царь и патриарх входили в придел Входа в Иерусалим Покровского собора, где царь совершив молитву, возлагал на себя сан (царские одежды): крест, бармы (драгоценное оплечье, украшенное изображениями религиозного характера. Впервые в России бармы появились у московского князя Ивана Калиты (XIV в), царскую шапку и.т.д. На Лобном месте устанавливали налой (род столика или поставца на ножках, с пологою столешницею) с Евангелием и иконы Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца. На Красной площади стояли стрельцы и собиралась толпа народа. Недалеко от Лобного места стоял осля - накрытая каптуром (вид попоны) лошадь. Там же располагалась нарядная верба украшением которой служили: изюмом, грецкие орехами, финиками, а с 1634 года - яблоки. После праздника патриарх раздавал яблоки духовным и светским чинам. Самые крупные яблоки отправлялись во дворец - царской семье. После выхода царя и патриарха из собора, патриарх поднимался на украшенное Лобное место, и вручал царю пальмовую ветвь и ветки вербы. Патриарх и митрополиты раздавали ветки вербы людям. Затем патриарх садился на осля, держа в одной руке Евангелие, а в другой крест. Царь вел осля за конец повода. Перед этой процессией везли украшенную вербу. Когда шествие вступало в Спасские ворота, на всех церквях Кремля начинался колокольный звон. Звон продолжался до вступления процессии в Успенский собор. Верба оставалась у южных дверей собора. По царскому Указу с 1669 года Шествие на осляти проводилось в городах: Астрахань, Рязань, Казань, Тобольск. Соборным уложением 1678 года Шествие на осляти в городах были запрещены, и проводились только в Москве. После 1693 года документов о проведении шествия не сохранилось.

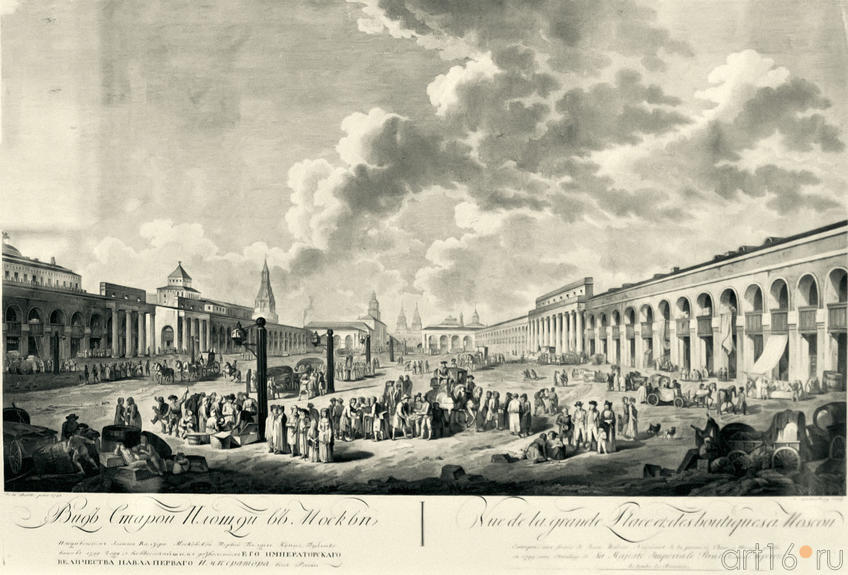

В динамике предстает перед нами меняющийся облик столицы.

Фото №80054. Гуттенберг Х.(1740-1818). Вид Старой (Красной) площадиИз серии "Виды Москвы". 1799. По оригиналу Ж.Делабарта; бумага, офорт, резец;

Фото №80054. Гуттенберг Х.(1740-1818). Вид Старой (Красной) площадиИз серии "Виды Москвы". 1799. По оригиналу Ж.Делабарта; бумага, офорт, резец;

Фото №79914. Ложкин А.В., Иверская часовня, нач. XX векакартон, гуашь, карандаш, белила

Фото №79914. Ложкин А.В., Иверская часовня, нач. XX векакартон, гуашь, карандаш, белилаХудожники граверы успевали запечатлеть исчезающие здания и сооружения.

Фото №80044. Вид ледяных гор в Москве во время Сырной недели (Масленица). Оберкоглер Г.из серии \"Виды Москвы\" 1799, по оригиналу Ж.Делабарта;

бумага, офорт, резец

Фото №80044. Вид ледяных гор в Москве во время Сырной недели (Масленица). Оберкоглер Г.из серии \"Виды Москвы\" 1799, по оригиналу Ж.Делабарта;

бумага, офорт, резецНа месте современного Новинского бульвара (от Кудринской площади до ст. метро "Смоленская") располагался земляной вал, который был уничтожен в XVIII веке и на образовавшемся пустыре стали устраивать народные гулянья на Рождество, Масленицу и Пасху. В короткий срок сооружались качели, карусели, цирковые и театральные балаганы, палатки, чайные и рестораны. В 1861-62 гг гулянье было перенесено на Девичье поле. Любимым развлечением москвичей во время масленичных гуляний было катание на санях. Наиболее популярное катание на санях проходило на реке Неглинной

Фото №80034. Лубок: "На Москве-реке катанье - превеселое гулянье" /"В Марьиной роще гулянье"бумага, гравюра, акварель;

Вторая пол. XIX века

Фото №80034. Лубок: "На Москве-реке катанье - превеселое гулянье" /"В Марьиной роще гулянье"бумага, гравюра, акварель;

Вторая пол. XIX векаВ эпоху Петра I в Москве появляется новый дворцовый район "Немецкая слобода". В связи с переносом столицы в Петербург и интенсивным ее благоустройством, строительство каменных строений и благоустройство Москвы развивались слабо. Большинство строящихся в это время домов были деревянными. Открытие в 1755 году Московского университета и манифест 1762 года "О даровании вольности и свободы дворянству" оживили культурную и общественную жизнь города. Знаменитые дворянские роды стали возвращаться в Москву. Повсюду можно было видеть дворцы вперемешку с деревенскими постройками. Полный противоречий облик Москвы конца XVIII - нач. XIX века был запечатлен в графике современных художников и граверов. На выставке представлена серия гравюр французского художника Жерара Делабарта с 1787 по 1810 г. проживающего в России. На них показана жизнь московских улиц, народные увеселения, представители различных сословий.

Фото №79944. Типы России. Кормление голубей. Москва, 1903

Фото №79944. Типы России. Кормление голубей. Москва, 1903 Фото №79919. Яровой М. Трубный рынок. Торговля собаками

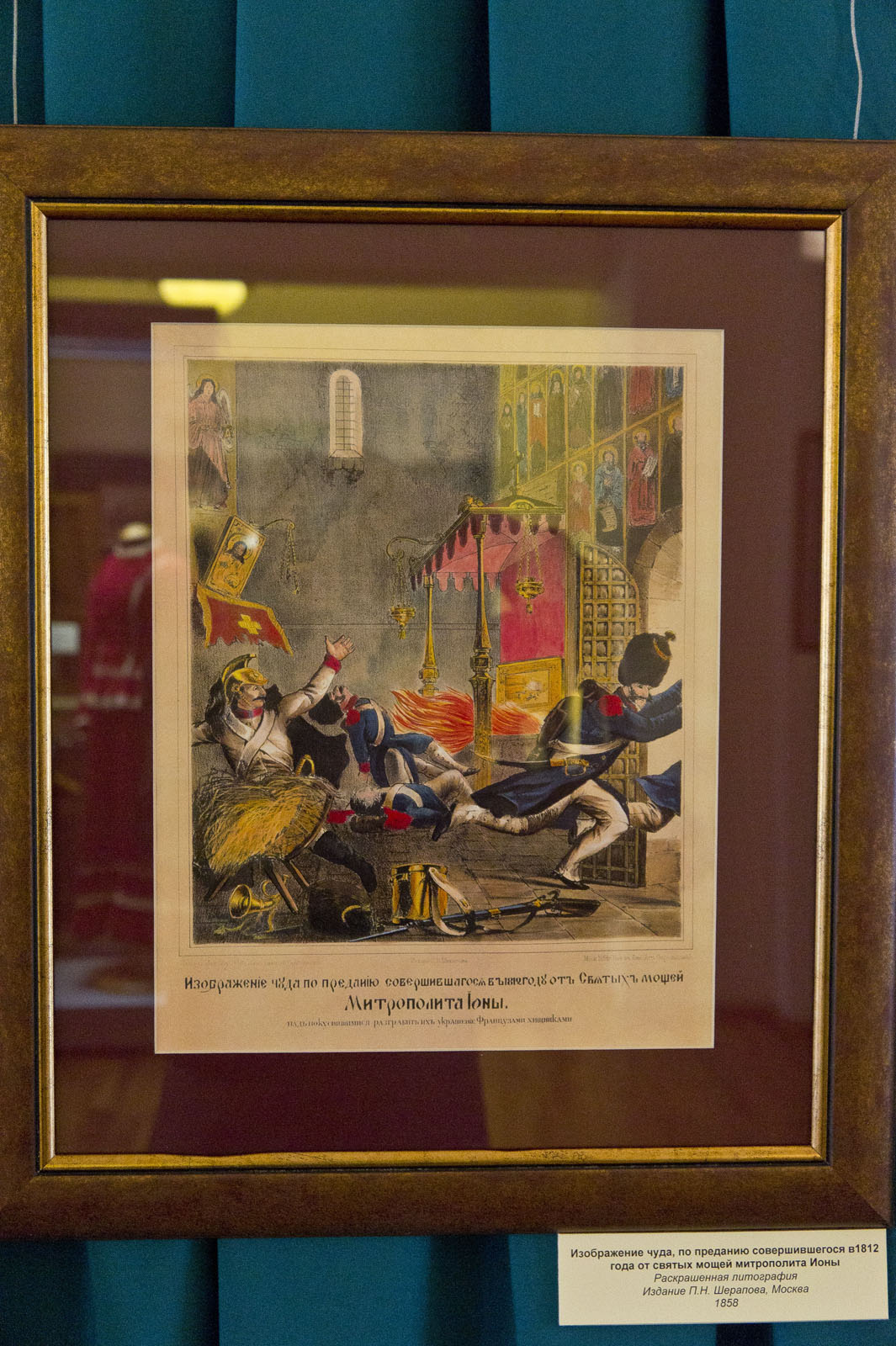

Фото №79919. Яровой М. Трубный рынок. Торговля собакамиПожар 1812 года нанес большой урон Москве пострадали: Большой театр (Петровский), Московский университет, Колокольня Ивана Великого, Сухарева башня и мн. др.

Фото №80039. Изображение чуда, по преданию совершившегося в 1812 году от святых мощей митрополита Ионыраскрашенная литография; издание П.Н.Шерапова, Москва, 1858

Фото №80039. Изображение чуда, по преданию совершившегося в 1812 году от святых мощей митрополита Ионыраскрашенная литография; издание П.Н.Шерапова, Москва, 1858Триумфальные ворота были установлены на площади Тверской заставы (площадь Белорусского вокзала) на месте деревянной арки, сооруженной в 1814 году для торжественной встречи русских войск, возвращавшихся из Парижа после победы над французскими войсками.

Фото №80019. Струков Д.М. (1828-?). Вид Триумфальных ворот. 1865бумага, литография, акварель

Фото №80019. Струков Д.М. (1828-?). Вид Триумфальных ворот. 1865бумага, литография, акварельСкульптурный декор арки выполнен скульпторами Иваном Петровичем Витали и Иваном Тимофеевым, работавшим по рисункам Осипа Бове. Ворота украшают русские витязи - аллегорические изображения Победы, Славы и Храбрости. Стены арки были облицованы белым камнем колонны и скульптура - отливались из чугуна. В 1968 году ворота восстановлены на Кутузовском проспекте. По бокам ворот изображены кордегардии - помещения для караула, охранявшего заставу. Городские заставы были примечательной особенностью Москвы. Заставы играли роль таможенных барьеров (до 1753 года)и регистрационных пунктов. Каждый, кто приезжал в Москву, особенно с товаром, проезжал через город или покидал городские границы, обязан был назвать свое имя караульной службе в каменной кордегардии. После Отечественной войны 1812 года были восстановлены пострадавшие Кремлевские стены и башни. Ров у подножия стены засыпали, а на его месте посадили липовую аллею. В 1814-1815 гг. были восстановлены Верхние торговые ряды. В 1818 году перед центральным портиком торговых рядов установили памятник К.Минину и Д.Пожарскому. План столичного города Москвы. Первый иллюстрированный план Москвы XIX века. Издатели И.Сыроежин, И.Трухачев, 1825 год. Литография. На полях плана представлены самые значимые объекты, особенно пострадавшие во время 1812 году и восстановленные к тому времени. План посвящен генерал-майору московскому обер-полицмейстеру члену Комиссии для строений в Москве А.П.Шульгину, при котором велись самые активные работы по восстановлению города. Огромную роль в градостроительсте Москвы играл технический прогресс. И разумеется, все технические новшества в России сначала "приживались" в столице (будь то первая в России железная дорога, конка, автомобиль и пр.).

Фото №80004. Жакотте Ж.(1806-?), Обрен (гравер сер. XIX века). Станция железной дорогиИз серии \"Виды Москвы\", 1850-е гг.;

по рисунку И. Шарлеманя, бумага, литография, акварель;

Первая в России железная дорога, связавшая Москву и Петербург, строилась 10 лет, и в 1851 году началось движение поездов. На литографии Жакотте представлен вид на Каланчевскую площадь и Николаевский (Ленинградский) вокзал от Красных ворот. Здание вокзала было построено в 1844-1851 гг. по проекту архитектора К.А.Тона.

Фото №80004. Жакотте Ж.(1806-?), Обрен (гравер сер. XIX века). Станция железной дорогиИз серии \"Виды Москвы\", 1850-е гг.;

по рисунку И. Шарлеманя, бумага, литография, акварель;

Первая в России железная дорога, связавшая Москву и Петербург, строилась 10 лет, и в 1851 году началось движение поездов. На литографии Жакотте представлен вид на Каланчевскую площадь и Николаевский (Ленинградский) вокзал от Красных ворот. Здание вокзала было построено в 1844-1851 гг. по проекту архитектора К.А.Тона.Любое значимое событие из жизни столицы находило отклик у творческого люда.

Фото №79994. Иллюминация Большого театра в дни коронации 1856 годарисовал и гравировал В.С.Садовников (1800-1879); хромолитография;

Фото №79994. Иллюминация Большого театра в дни коронации 1856 годарисовал и гравировал В.С.Садовников (1800-1879); хромолитография;

Коронация царя было главным событием в жизни государства Российского.

Фото №79979. Зичи М.А (1829-1906). Торжества по случаю коронации Императора Александра IIЛисты из \"Коронационной книги Императора Александра II , Спб, 1856;

бумага, ксилография

Фото №79979. Зичи М.А (1829-1906). Торжества по случаю коронации Императора Александра IIЛисты из \"Коронационной книги Императора Александра II , Спб, 1856;

бумага, ксилографияВ Москве, начиная с XVI века проходили коронации русских царей. Перенос столицы в Петербург не изменил эту традицию. На время коронации в Москву приезжал двор и гвардия: вдоль пути следования царского поезда возводились триумфальные арки и трибуны для зрителей. Устраивались фейерверки и иллюминации. В экспозиции это событие показано на графических листах и серии исторической фотографии.

Фото №79989. Императорский кортеж на улицах Москвы по случаю коронации Николая II

Фото №79989. Императорский кортеж на улицах Москвы по случаю коронации Николая II Фото №79984. Торжественный вход в Успенский собор Московского Кремля

Фото №79984. Торжественный вход в Успенский собор Московского КремляВ конце XIX нач. XX века в связи с интенсивным развитием московской промышленности и ростом торговли наблюдался очень стремительный рост Москвы. В архитектуре того времени господствует стиль "модерн". Появляются доходные дома. На смену неторопливой конке приходит трамвай. Уже в конце XIX века на улицах Москвы появляются первые автомобили. Электричество, телефон, телеграф входят в обиход москвичей.

Фото №79924. Трамвай у Красных ворот, 1910-е гг.

Фото №79924. Трамвай у Красных ворот, 1910-е гг.Но еще остается налет провинциальности: деревянные постройки на окраинах, по улицам ездили огородники.

Фото №79939. Типы России. Продавец кур. Гамбург. 1903

Фото №79939. Типы России. Продавец кур. Гамбург. 1903 Фото №79934. Типы России. Продавец игрушек. Москва, 1900-е гг.

Фото №79934. Типы России. Продавец игрушек. Москва, 1900-е гг. Фото №79929. Московский Извозчик /Торговец галантерейным товаромСтокгольм, 1900-е годы, бумага, печать /Москва, 1903

Фото №79929. Московский Извозчик /Торговец галантерейным товаромСтокгольм, 1900-е годы, бумага, печать /Москва, 1903Этот период московской жизни запечатлен на серии открыток нач. XX века "Типы России", на произведениях живописи и графики московских художников. Показан интерьер московской квартиры того времени, и дамский костюм в стиле "модерн".

Фото №79954. Фоторамка. Россия, нач. XX века, бронза

Фото №79954. Фоторамка. Россия, нач. XX века, бронза Фото №79949. Фоторамка / Лампа настольная /Чернильница / Нож для разрезания бумагиНач. XX века;

бронза /латунь, стекло, литье, чеканка /металл, литье /латунь

Фото №79949. Фоторамка / Лампа настольная /Чернильница / Нож для разрезания бумагиНач. XX века;

бронза /латунь, стекло, литье, чеканка /металл, литье /латунь Фото №79964. Часы каминные со скульптурой льва на корпусе.Германия, пер. пол. XIX века;

бронза, мрамор, золочение

Фото №79964. Часы каминные со скульптурой льва на корпусе.Германия, пер. пол. XIX века;

бронза, мрамор, золочениеПосле свершения Октябрьской революции Москва вновь становится столицей, но теперь уже первого в мире Социалистического государства. У молодого государства появляются новые праздники годовщина Октябрьской революции, 1 мая. Проходят митинги и демонстрации. Градостроительство подчинено одному общему принципу: пропаганде советской эпохи. Строят на века. Сложные объемные композиции, украшающие площади города должны были утверждать незыблемость строя, демонстрировать трудовые свершения советских людей.

Фото №79899. Монин А.А (1896-1969). Демонстрация. 1924холст, масло

Фото №79899. Монин А.А (1896-1969). Демонстрация. 1924холст, маслоДальнейшему развитию инфраструктуры горда помешала Великая Отечественная война. Лишь после войны работы по реконструкции и развитию города начались вновь. Возведенные в 1952-1957 гг. высотки стали символом советской Москвы.

Фото №79894. Соколов Н.Я. Дом Союзов, 1927бумага, карандаш, гуашь

Фото №79894. Соколов Н.Я. Дом Союзов, 1927бумага, карандаш, гуашьВ 1947 году Москва отпраздновала свое 800-летие. Фестиваль молодёжи и студентов 1957 года открыл для москвичей возможность познакомиться с культурой других стран.

Фото №79884. Платье. Западная Европа. 1960-1965 гг.бархат

Фото №79884. Платье. Западная Европа. 1960-1965 гг.бархат1960-1970 гг. исторический центр Москвы расширяется до границ Камер-Коллежского вала. Происходит массовая застройка земель окрестных деревень. Новые "спальные" микрорайоны получили исторические названия: Черемушки, Измайлово, Кузьминки, Тушино, Кунцево, Перово. Ритм жизни москвичей ускорился, а Москва постепенно стала превращаться в мегаполис.

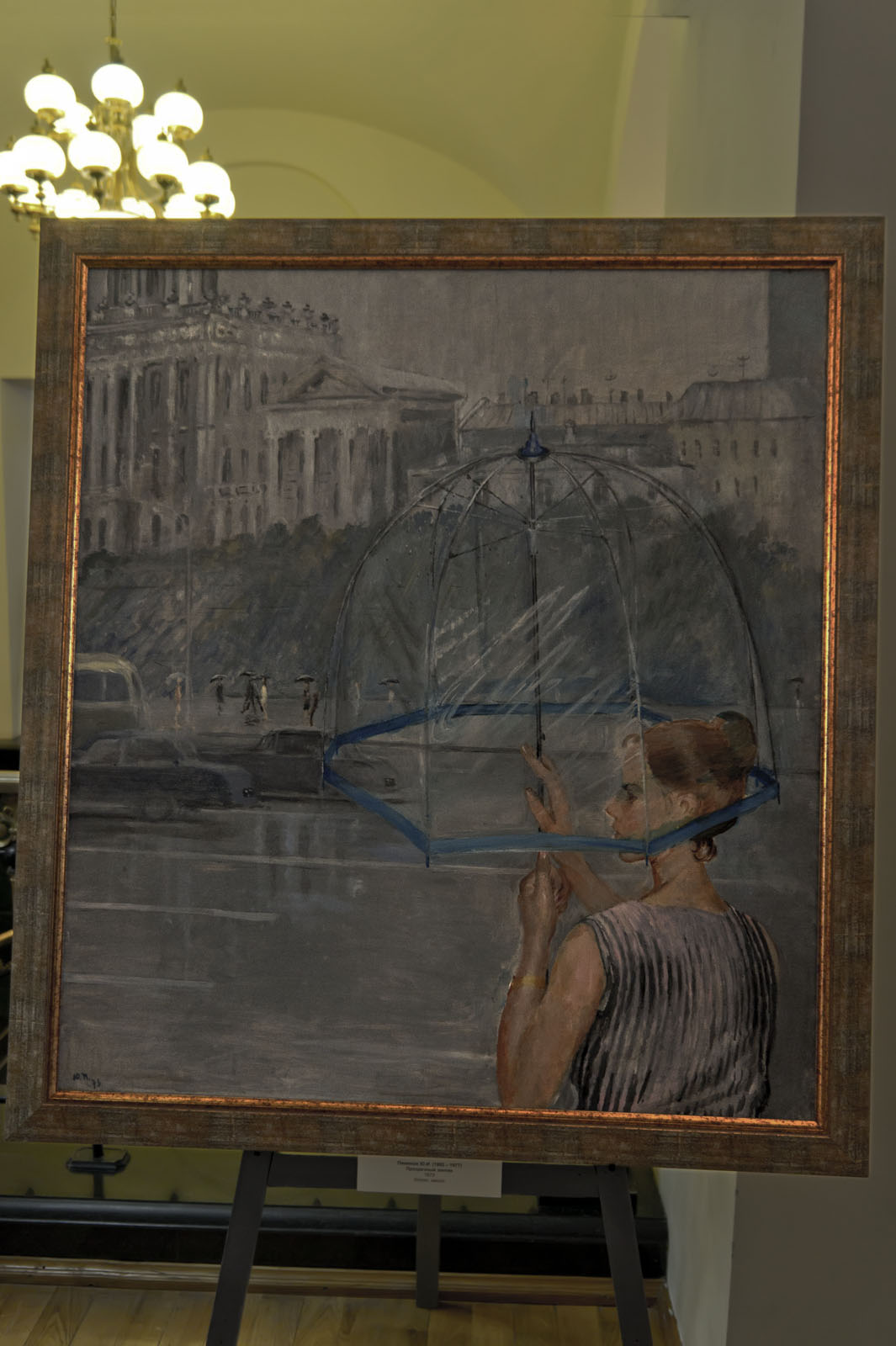

Фото №79879. Дождь. 1961. Пяткин Д.И. (1921-1990)бумага, гуашь

Фото №79879. Дождь. 1961. Пяткин Д.И. (1921-1990)бумага, гуашь Фото №79869. Прозрачный зонтик. 1973. Пименов Ю.И. (1903-1977)холст, масло

Фото №79869. Прозрачный зонтик. 1973. Пименов Ю.И. (1903-1977)холст, масло Фото №79874. Над Москвой-рекой. Оттепель. 1983. Жданов Ю.Т. (1925-1986)картон, масло

Фото №79874. Над Москвой-рекой. Оттепель. 1983. Жданов Ю.Т. (1925-1986)картон, маслоВместо Эпилога

Ван Клиберн. Подмосковные вечера.

фото автора

Комментарии

upd: В Национальном музее РТ