Прогулка по зимней Ялте

- Войдите, чтобы оставлять комментарии

Крым. Ялта, февраль 2011;

Ялта - курортный город на южном побережье Крымского полуострова. Думая о Ялте, представляешь город залитый солнцем и светом, утопающий в зелени, обласканный морской волной. А такую, как у меня, Ялту мало кто видел.

Крым. Ялта, февраль 2011;

Крым. Ялта, февраль 2011; Первая, деревянная часовня недалеко от этого места была возведена еще в 1881 году в память российского императора Александра II. (часовня запечатлена на старинных фотографиях Ялты). С 1918 по 1920 год В Крыму только официально было расстреляно, замучено, утоплено более 120 тысяч человек. В Ялте к смерти были приговорены более 6 тысяч. Казни совершались в самых разных местах: в самом городе, на горно-лесных дачах и имениях, а также в акватории ялтинского порта. Часовня в центре набережной - памятник всем пострадавшим в те годы, также жертвам репрессий, погибших в годы ВОВ (кораблю "Армения" потопленному возле побережья Ялты фашистами, где количество погибших - 7 тысяч человек). 17 июля 2006 года православная церковь чествовала память святых Царственных мучеников на Набережной Ялты В тот день было освящено место для строительства новой часовни. 26 сентября 2009 года Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь освятил часовню в честь Собора новомучеников и исповедников Российских в Ялте.

Надпись на стеле гласит: 11 апреля 1919 года Ялтинский рейд покинул британский крейсер «Мальборо», навсегда увозя в изгнание последних оставшихся в живых членов императорской семьи, среди них вдовствующую императрицу Марию Федоровну, Великого Князя Николая Николаевича и других членов императорской семьи.

Крым. Ялта, февраль 2011;

Крым. Ялта, февраль 2011;

Крым. Ялта, февраль 2011;

Крым. Ялта, февраль 2011; Скульпторы Г.А. Паршин, Ф.Г. Паршин и архитектор Ю.А. Иванченко. Отлита из бронзы мастерами московского художественно-производственного объединения "Вель".

Крым. Ялта, февраль 2011; Автор проекта:Виктор Гордеев. Высота памятника - около 2,4 метра. Пушкнский бульвар в Ялте - пешеходная зона, продолжительностью 800 метров.

Ялта. Февраль 2011

Крым. Ялта, февраль 2011;

Крым. Ялта, февраль 2011;

Крым. Ялта, февраль 2011;

Крым. Ялта, февраль 2011; Скульптура возле Концертного зала "Юбилейный"

Крым, Ялта, февраль 2011

Крым. Ялта, февраль 2011; Трехъярусная колокольня(45 метров над уровнем моря) использовали в качестве навигационного знака, она занесена во все лоции мира.

Крым. Ялта, февраль 2011; Храм Святого Иоанна Златоуста в Ялте.

Крым. Ялта, февраль 2011; Виден причал для теплоходов местных линий и прогулочных катеров.

Но зимой она по-своему хороша и пленительна, не правда-ли?

Бахчисарай

- Войдите, чтобы оставлять комментарии

Путевые заметки: Бахчисарайский Дворец

Внутренний двор Бахчисарайского Дворца

Бахчисарай. Февраль 2011

Бахчисарай расположен на 25 км. трассы Симферополь-Севастополь. Пригородная электричка проходит это расстояние за 1 час, автобус идет 30 минут, а автомобиль преодолеет этот путь за 15-20 минут.

Окрестности Бахчисарая. Февраль 2011

Бахчисарайэ. Февраль 2011

Екатерининская миля

Екатерининская миля

На пути следования из Симферополя в Бахчисарай, на повороте не доезжая 1 км до с. Севастьяновка, привлекает внимание памятник истории и архитектуры, дорожный знак, поставленный в 1784—1787 годах на предполагаемом пути следования императрицы Екатерины Великой — Екатерининская миля. Такие мили были установлены по распоряжению князя Григория Потемкина через каждые 10 верст. Они представляли собой нижнюю часть колонны тосканского ордера с шестигранным перехватом посредине и конусообразным завершением, установленную на квадратном в плане постаменте. Материал из которого изготовлены Екатерининские мили — известняк. В советское время большая часть этих дорожных указателей была уничтожена. На сегодняшний день в Крыму сохранилось пять Екатерининских миль. На пути в 25 км. от Симферополя до Бахчисарая их две. Вторая стоит рядом с Ханским дворцом Бахчисарайского государственного историко-художественного заповедника.

Екатерининская миля перед входом в Бахчисарайский Дворец

Крым, Бахчисарайский дворец. Февраль 2011

Бахчисарайский государственный историко-художественный заповедник

Бахчисарай

Крым, февраль 2011

В структуру музея-заповедника входит несколько музеев: дворцовый музей (музей истории и культуры крымских татар); художественный музей; музей археологии и “пещерных городов”; Дом-музей И.Гаспринского, известного крымско-татарского просветителя, влюбленного в Крым: Его называют "Зелёный остров", Прекрасный остров, чудесный Крым. Он с легкокрылой стремительной чайкой, Летящей над пенной волною, сравним. Здесь всё, как в легенде: Скалы, пещеры, Лозы виноградной змеиный виток, Реки, озёра, степные просторы, Весенней яйлы златотканый платок... (И.Гаспринский)

Улица старого Бахчисарая

Крым, февраль 2011

Фонды Бахчисарайского музея-заповедника насчитывают более 120 тыс. экспонатов (из них 100 тыс. — предметы археологии). Строительство Ханского Дворца началось ы 1532 году по воле крымского хана Сахиб I Гирея. Резиденцией Давлет Гирея была Кырк-Орк (Чуфут-Кале), Менгли-Гирей построил дворец близ Чуфут-Кале - Ашлама. Что побудило молодого хана - потомка Давлет Гирея перенести ханскую ставку из Салачикского ущелья? На то были веские политические причины. Сахиб I Гирей был ханом-реформатором. Он ратовал за сильную централизованную власть. Дабы подчеркнуть высокий статус ханской персоны перед родовой знатью, решил устроить в Бахчисарае земное воплощение райского сада. “Сады с журчащими фонтанами, фантастические строения, беседки, таинственные дворики с высокими деревьями, зелеными лужайками, эти высокие минареты, спорящие с многовековыми тополями, — все это наводило очарование. Каждый хан мог продолжать его украшать....” — отмечалось в одном из изданий XIX века. Бахчисарай славился самыми богатейшими садами в Крыму. К XVIII веку Бахчисарай — это политический, религиозный, культурный и экономический центр Крыма. В 1736 году Бахчисарай был сожжен войсками Миниха. Дворец выгорел, сады — вырублены. Крымские ханы быстро восстановили дворец, придав ему прежний облик, немного осовременив его. Наибольший вред дворцу нанесли ремонты дворцовых строений на «европейский» лад, которые затевались к приездам коронованных особ после 1783 года. При ремонте не учитывался восточный колорит строений: часть зданий сносилась, часть переделывалась. Во времена фашистской оккупации немцами из Ханского дворца была вывезена богатейшая коллекция экспонатов, в том числе большая нумизматическая коллекция, известная на весь мир, расшитые золотом древние одежды и украшения, археологические древности, которая не найдена до сих пор. Нынешняя экспозиция собиралась уже в послевоенное время. В 1960-х гг. была проведена научно-обоснованная реставрация ханского дворца, благодаря ей посетители могут лицезреть воссозданный, почти первоначальный облик дворца.

Главные ворота Бахчисарайского Дворца

Крым, Бахчисарайский дворец. Февраль 2011

Приступим к осмотру. Погулять по внутреннему, вымощенному камнем дворику Ханского дворца, осмотреться можно и без экскурсовода, пройдя через главные ворота. Мы увидим: Большую ханскую мечеть Биюк-хан-джами; мавзолеи, ханское кладбище (фамильное кладбище Гиреев) - мезарлык и баню Сары-Гюзель, правда только через ограду; фасад Художественного музея; фонтан Александра I; кладбище воинов ВОв (тоже за оградой); Соколиную башню; фасады главного и свитского корпусов.

Свитской корпус Бахчисарайского Дворца

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011

Главный корпус Бахчисарайского Дворца

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011

Мемориальная зона. Воинам Великой Отечественной войны посвящается

Бахчисарай. В глубине парка, в левом дальнем углу виден Мавзолей Диляры Бикеч;Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Глиняные кувшины для масла, соли (перед Главным корпусом)

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Внутренний дворик Ханского дворца. Бахчисарай

В ханские времена двор служил местом сбора войска и приема послов;Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

В ханские времена двор служил местом сбора войска и приема послов. А вот чтобы попасть во внутрь строений, нужно пройти к кассе и оплатить. Через главный арочный вход проходим в посольский дворик.

Посольский дворик

Портал Железных дверей в Посольском дворике

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Главная достопримечательность посольского дворика — это портал. При хане он служил парадным входом в ханскую резиденцию. Портал Демир-Капы (железная дверь) выстроен в стиле итальянского Ренессанса венецианским архитектором Алоизио Ламберти да Монтаньяна, известным на Руси под именем Фрязин. Алоизио посетил Крым в 1503-1504 гг. по пути в Московию. Исследователь дворца Н.П.Кондаков писал: «Даже в самой Италии эти ворота считались бы памятником, достойным хранения в музее, для Крыма же это, конечно, драгоценность». Портал украшен множеством растительных орнаментов, изображением нитей жемчуга, монет. Но главное, портал несет две надписи, выполненные арабской вязью: «Владелец этого дворца и правитель этой области, государь величайший, благороднейший, Менгли Герай хан, сын Хаджи Герая хана, да помилует Бог его и его родителей в обоих мирах». «Этот величественный порог и эта возвышенная дверь построены по приказу государя двух материков и хакана двух морей, государя, сына государя, Менгли Герая хана, сына государя Хаджи Герая хана. 909 (1503)». В центре верхней надписи помещена тамга - символ династии Гиреев. Почему на портале имя Менгли-Гирея, ведь дворец строился 30-ю годами позже ханом Сахиб I Гиреем? Очевидно, что портал был перенесен в Бахчисарай из Давлет-Сарая, бывшей резиденции ханов, в новую ставку.

Фонтан в Посольском дворике Бахчисарайского Дворца

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Зал Дивана (Совета и Суда)

Зал Дивана. Бахчисарайский Дворец

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

В этом зале на Совет (Диван) собирались самые высокопоставленные чиновники Крымского ханства. Каждому чиновнику (бею) было отведено строго определенное место. Хан восседал на тронном месте.

Каждому чиновнику (бею) было отведено строго определенное место

Зал Дивана. Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Здесь проводились собрания, на которых крымские государи совместно со своими беями, судьями и придворными чинами решали различные вопросы внутренней и внешней политики, принимали законы, рассматривали важнейшие судебные дела.

Летняя беседка

Летняя беседка. Бахчисарайский Дворец

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

При хане беседка служила местом отдыха от важных государственных дел. Посреди беседки расположен мраморный фонтан (“чешме” - родник), создающий прохладу в жаркий летний день. Беседка была открыта с трех сторон и составляла с садом, полным цветов, единый ансамбль.

Роспись на стене Летней беседки

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Малая дворцовая мечеть

Вход в Малую дворцовую мечеть. Бахчисарайский Дворец

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Одно из ранних сооружений Ханского дворца (XVI в.). Убранство мечети аскетично. Ее парусные купола придают молельному залу легкости и возвышенности.

Свод потолка Малой дворцовой мечети

Малая дворцовая мечеть(XVI в.) построена в традициях базиликальной системы культовых учреждений;Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Отдавая дань традиции мусульманских народов окна мечети украшены витражом с изображением Печати Сулеймана (знак состоит из двух наложенных один на другой треугольников). Такие знаки крымские татары использовали для украшения надгробий, монет, ювелирных изделий и как в данном случае, культового здания.

Фрагмент итерьера Малой дворцовой мечети

Михраб, коранница, намазлык, мимбар;Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Главный объект мечети — михраб. Михраб - это ниша в южной стене здания, указывающая направление на Мекку (священный город Ислама). В малой дворцовой мечети пяти-кратно, как подобает правоверным мусульманам, совершали молитву хан и его ближайшее окружение.

Мимбар (кафедра), Крым XVIIIв.

Малая дворцовая мечеть. Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Коранница. Малая мечеть Бахчисарайского Дворца

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Намазлык (молитвенный коврик). Турция, XVIII в.

Малая мечеть. Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Предметы культа. Бахчисарайский Дворец.

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

О давно минувших днях рассказывают хранящиеся здесь предметы культового характера: Коран XVIII века, намазлык (коврик для моления), кувшин для омовения, четки., и т.д. Из Малой дворцовой мечети мы переходим в Фонтанный дворик.

Фонтанный дворик

Фонтанный дворик. Бахчисарайский Дворец

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Долина реки Чурук-Су, в которой лежит Бахчисарай, была богата родниками, сбегающими по крутым склонам Бахчисарайского ущелья. Строители Ханского Дворца заключали воды этих родников в подземные керамические трубы, создав со временем густую и сложную водопроводную сеть, которая исключительно за счет местных водных ресурсов могла обеспечить водой семитысячную столицу с ее 120 уличными источниками, а также многочисленные фонтаны ханского жилища. Неподалеку от входа в Малую Ханскую мечеть находится Золотой фонтан.

“Золотой” фонтан. Фонтанный дворик. Бахчисарайский Дворец

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Намереваясь приступить к молитве, крымские ханы и их приближенные вначале подходили к фонтану, совершали омовение и лишь после этого направлялись в Малую мечеть. Золотой фонтан сооружен при хане Каплан-Гирее в 1733 году. Название “Золотой” фонтан получил из-за позолоченного орнамента на мраморной облицовке. Другой фонтан в этом дворике назван “Сельсебиль” (фонтан “Слез”) - замечательное творение мастера Омера.

Фонтан "Сельсебиль" (фонтан "Слез"). Фонтанный двор

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Сельсебиль — памятник любви хана Крым-Гирея к Диляре Бикеч. Изначально фонтан был установлен возле стены мавзолея Диляры Бикеч (1764). Затем перенесен в фонтанный дворик.

Бюст А.С.Пушкину около фонтана "Слез"

Бахчисарайский Дворец

….. Опустошив огнем войны Кавказу близкие страны И селы мирные России, В Тавриду возвратился хан И в память горестной Марии Воздвигнул мраморный фонтан, В углу дворца уединенный. Над ним крестом осенена Магометанская луна (Символ, конечно, дерзновенный, Незнанья жалкая вина). Есть надпись: едкими годами Еще не сгладилась она. За чуждыми ее чертами Журчит во мраморе вода И каплет хладными слезами, Не умолкая никогда. Так плачет мать во дни печали О сыне, падшем на войне. Младые девы в той стране Преданье старины узнали, И мрачный памятник оне Фонтаном слез именовали. (А.С.Пушкин. Бахчисарайский фонтан) Александр Сергеевич Пушкин побывав в Бахчисарае своей поэмой “Бахчисарайский фонтан” прославил и дворец, и фонтан. Покинув север наконец, Пиры надолго забывая, Я посетил Бахчисарая В забвенье дремлющий дворец. Среди безмолвных переходов Бродил я там, где бич народов, Татарин буйный пировал И после ужасов набега В роскошной лени утопал. Еще поныне дышит нега (А.С.Пушкин. Бахчисарайский фонтан)

Гаремный корпус

В пустых покоях и садах; Играют воды, рдеют розы, И вьются виноградны лозы, И злато блещет на стенах. Я видел ветхие решетки, За коими, в своей весне, Янтарны разбирая четки, Вздыхали жены в тишине. (А.С.Пушкин. Бахчисарайский фонтан)

Гаремный корпус. Бахчисарайский Дворец

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

О жизни в гаремном корпусе мало что известно. Ханский архив был уничтожен царским фельдмаршалом Минихом (XVIII). Не каждый крымский хан осуществлял свое право содержать четырех жен, а тем более одалисок.

Крымчанка. Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

В гареме проживало женское население Ханского Дворца: матери, незамужние сёстры и дочери ханов, ханские жены, а также женская прислуга. Будущие наследники престола, мальчики в возрасте до семи лет, свое детство проводили под опекой мамок и нянек на женской половине. В Бахчисарайском Ханском дворце, некогда к гаремным постройкам относилось четыре строения. Три постройки, обветшавшие к 19 веку были снесены. Лишь один корпус был отреставрирован. Воссозданы интерьеры богатого крымско-татарского жилища 18-19 вв. Сейчас гаремный корпус открыт для посещений.

Лестница в Гаремный корпус

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Снаружи его украшали декоративные ставни (мушараби), дающие тень и в летний день и покрывающие завесом тайны внутригаремную жизнь. Корпус представляет собой невысокую постройку с обширной террасой и тремя комнатами: “Буфетной”, “Жилой”, “Гостиной”.

Жилая комната

Жилая комната. Гаремный корпус. Бахчисарайский Дворец

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

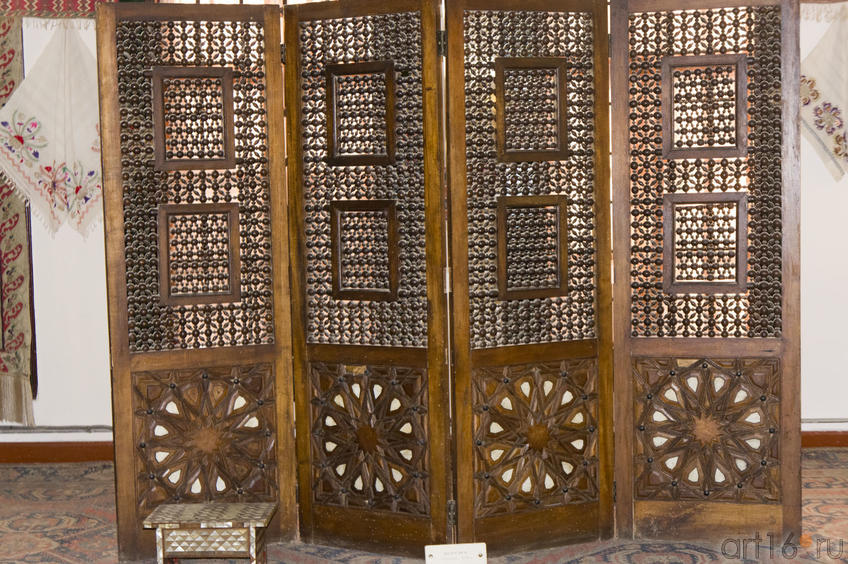

В интерьере жилой комнаты — предметы обихода: ковры, сундуки, столики, подносы, ширмы и т.д.

Фрагмент интерьера жилой комнаты

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Ширма. Турция XVIII век

Жилая комната Гаремного корпуса;Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Сундук. Турция XVIII век

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Предметы обихода и роскоши, привозились из Турции, Ирана, Крыма.

Поднос. Крым XVIII век

Предмет утвари жилой комнаты Гаремного корпуса; Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Буфетная комната

Буфетная комната Гаремного корпуса

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

В Буфетной комнате сохранились встроенный в стену шкаф и камин для подогрева пищи. В экспозиции представлена посуда крымско-татарских мастеров.

Гостиная комната

Гостиная комната Гаремного корпуса. Фрагмент интерьера

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Гостиная зала поражает взор изысканностью и нарядом убранства. Здесь наряду с предметами быта можно увидеть и предметы роскоши. В экспозиции гостиной представлены: музыкальные инструменты, кальян, курильница, мангал, всевозможные шкатулки и подсвечники и мн. др. Сохранился камин и стенной шкаф.Реставрационными работами 1980-х гг. открыты зеркала с авторской записью. Расчищены росписи на внутренних стенных шкафах и арабские стихи на падугах.

Музыкальные инструменты. Гаремнный корпус. Бахчисарайский дворец

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Тулуб зурна (волынка). Крым XVIII век

Гаремный корпус. Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Жаровня-мангал. Крым XVIII век. Фрагмент экспозиции

Гостиная комната Гаремного корпуса;Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Курильница.(Гостиная комната Гаремного корпуса)

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Погулять и подышать свежим воздухом, насладиться ароматом цветов и прохладой родниковой воды у фонтана женщины могли в гаремном садике, огороженном от любопытствующих взоров высокими стенами. Окрестности можно было лицезреть, поднявшись на Соколиную башню.

Соколиная башня

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Второй этаж главного корпуса Дворца

Второй этаж Главного корпуса Дворца занят комнатами жилого и свитского корпусов. Сегодня в этих помещениях расположена этнографическая экспозиция из фондовых коллекций Музея-заповедника, раскрывающая различные аспекты материальной и духовной культуры крымских татар.

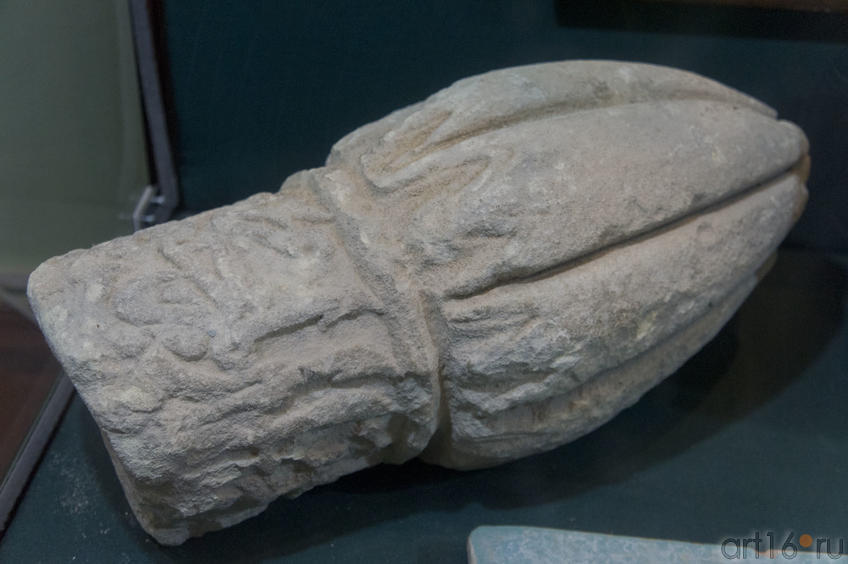

Фрагмент надгробного памятника XIV-XV в. Старый Крым

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Клад, найденный в 1925 году в Персидском дворике быв. Ханского дворца

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Деревянные резные детали Ханского двворца

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

В экспозиции много предметов ДПИ (декоративно-прикладного искусства) крымских татар. Широко представлена мужская и женская одежда, обувь, посуда, ювелирные украшения, предметы быта, сельскохозяйственные орудия.

Флакон для благовоний. Крым XIX

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Меха кузнечные. Бахчисарай XIX

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Кожаная обувь. Изделие цеха табанджи (кожевенников) и обувщиков

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Чаша для гадания. Бронза, гравировка, Турция XIX

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Выставка собрана из отдельных экспозиций: комнаты невесты, жилой комнаты, посвященной крымско-татарской кухни, рукописным книгам.

Комната невесты

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Фрагмент экспозиции. Жилище крымских татар

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Часть экспозиции, включающая Посольский зал, Ханский кабинет временно закрыты. Кухонный дворик нам тоже не показали. Спускаемся на Дворцовую площадь. И перед нами самая заметная постройка ханской резиденции.

Дворцовая мечеть Биюк-хан-джами

Дворцовая мечеть Биюк-хан-джами (Большая мечеть)

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011

Два 28-метровых минарета возвещают о том, что перед нами мечеть. С минаретов муэдзины призывают правоверных на молитву. Услышать муэдзина не удалось, но говорят, что в часы молитвы включают магнитофонную запись с призывом к молитве. Крыша Биюк-хан-джами покрыта красной черепицей.

Большая мечеть в Бахчисарайском Дворце

Бахчисарай. Февраль 2011

Построенная в 1532 г. Сахибом I Гераем, мечеть является первым зданием Ханского Дворца. Известно, что в 17 веке мечеть носила имя основателя Бахчисарайского Ханского Дворца - хана Сахиба I Герая (1532-1551). Данный факт может указывать на постройку Большой Ханской мечети именно этим правителем. В 1740 году при хане Селямет Гирее мечеть была основательно перестроена об этом повествует надпись арабской вязью над входом в мечеть. Ныне мечеть действующая. Призыв муэдзина у молитве пять раз оглашает Бахчисарай. К фасаду Дворцовой мечети примыкает фамильное кладбище Гиреев (мезарлык). Пройти на кладбище не удалось, посему сделала несколько снимков через решетку ограды.

Ханское кладбище

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

За оградой кладбища возвышаются два мавзолея (дюбре) XVI и XVIIIвв.

Два мавзолея (дюбре) XVI и XVIIIвв. (за оградой Ханского кладбища)

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

На кладбище покоится прах девяти крымских ханов, сорока пяти членов ханского рода (мужчин и женщин), а также ряда представителей высшей придворной знати. 1. Девлет I Герай, 1577 (памятник не сохранился) 2. Газы II Герай, 1607 (памятник не сохранился) 3. Ислям III Герай, 1654 (памятник не сохранился) 4. Мехмед IV Герай, 1674 (памятник сохранился) 5. Хаджи Селим I Герай, 1704 (памятник не сохранился) 6. Менгли II Герай, 1739 (памятник сохранился) 7. Селим II Герай, 1748 (памятник сохранился) 8. Арслан Герай, 1767 (памятник сохранился) 9. Крым Герай, 1769 (памятник сохранился)

За оградой кладбища возвышается мавзолей (дюбре) XVI и XVIIIвв.

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Я видел ханское кладбище, Владык последнее жилище. Сии надгробные столбы, Венчанны мраморной чалмою, Казалось мне, завет судьбы Гласили внятною молвою. Где скрылись ханы? Где гарем? Кругом всё тихо, всё уныло, Всё изменилось... но не тем В то время сердце полно было: Дыханье роз, фонтанов шум Влекли к невольному забвенью, Невольно предавался ум Неизъяснимому волненью, И по дворцу летучей тенью Мелькала дева предо мной!.. (А.С.Пушкин) Мужские надгробия украшены чалмой, воинскими атрибутами; женские — подобием клобука в виде плоской шапочки. Памятники украшают поэтические эпитафии. В одном из корпусов Ханского дворца расположен Художественный музей.

Фрагмент экспозиции Художественного музея

Бахчисарайский дворец, февраль 2011

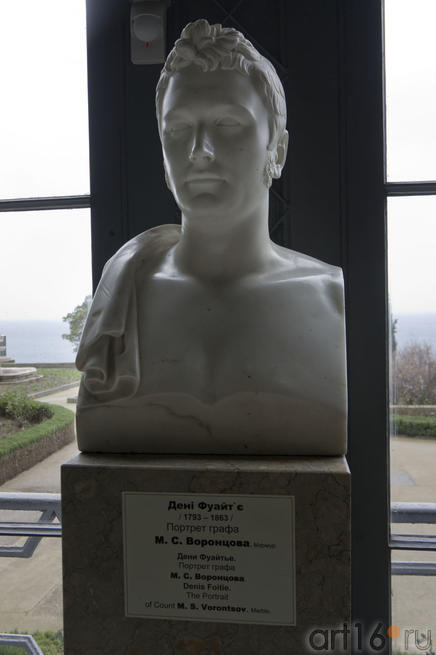

Музей занимает четыре зала, в них представлена постоянная экспозиция музея: живописные и скульптурные работы мастеров XVIII-XX вв. (Д.Г.Левицкий, С,С.Щукин, Ф.С.Рокотов и др.); фарфор и предметы ДПИ XIII-XIX вв.

Портрет Екатерины II, Ф.С.Рокотов

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Екатерина II. Россия 1911. Молчанов

Бахчисарайский дворец. Февраль 2011;

Свято-Успенский пещерный монастырь (Крым)

Вдали; Успенский мужской монастырь

Крым. Бахчисарай. Февраль 2011

Успенский Бахчисарайский скит находится вблизи верхней границы Бахчисарая, в глубоком ущелье, называемом ущельем Марии. Основан византийскими монахами не позднее VIII века (?). Скала, на которой расположен монастырь, внешне похожа на большой корабль, в носовой части которого ярко выражен нерукотворный крест. Христиане здесь жили и молились еще в VII веке. Неплохо сохранились до наших дней древний пещерный храм, монашеские кельи и святой источник. В народной памяти сохранились три предания, повествующие об обстоятельствах возникновения Успенского скита близ Бахчисарая. I ПРЕДАНИЕ: "Бысть в онех каменных горах (где ныне скит) некогда змий великий, людей и скоты пожирающий, и того ради людие от места того отбежавши, пусто оставиша; но яко тамо в то время жили греки и генуэзцы, молишася Пресвятой Богородице, дабы их от онаго змия освободила, и тако единаго времени нощью узреша в горе той свешу горящу, идеже не могущи крутыя ради горы взрыти, вытесавши ступени из камени, и приидоша тамо, идеже свеща горяще, и обретоша образ Пресвятой Богородицы и свешу пред ним горящу; тамо близко того образа и змия того обретоша мертва разседашася. И тако радостни будучи, велие благодарение Богови воздаша, избавителю от таковаго змия, его же изсекши в части, сожгоша огнем, и от того времени жителие тамошние часто начаша ходити тамо и молитися Пресвятой Богородице". II ПРЕДАНИЕ: "В давно минувшие времена пастух одного князька (топарха), по имени Михаил, загнал однажды для пастьбы стадо свое в нынешний Успенский овраг и увидел здесь на скале, в 10 саженях от земли, икону Богоматери и пред нею свечу. Пораженный чудесным явлением, он тотчас дал знать об этом своим начальникам, и когда весть эта дошла до слуха князька, он приказал взять икону с высоты и перенести в его дом, находившийся в окрестных горах. Несмотря на благоговение, с каким принята была святая икона домохозяином, на другой день ее не оказалось в доме: она опять стояла на прежнем месте, на скале. То же самое повторилось и в другой раз, когда вздумали снова взять ее со скалы. Тогда все поняли, что Богоматери не угодно, чтобы святой лик Ее находился в другом месте, кроме той скалы, где он явился: не медля решились устроить малый храм в самой скале, против того места, где явилась святая икона. Иссекли внутри скалы пещеру, а снаружи лестницу к ней и в сей пещере-храме поместили новоявленную икону”. Явление святой иконы произошло 15 августа, посему новый храм посвящен Успению Богоматери. III ПРЕДАНИЕ: Икона Богородицы, обнаруженная на скалах ущелья, перенесена туда из византийского монастыря близ Трапезунда. В конце XV в. после захвата турками Крыма монастырь становится резиденцией митрополита и центром Православия на полуострове. Благодатная сила монастыря была так велика, что даже мусульмане, и в том числе ханы, приходили сюда на поклонение Пречистой Богородице. В 1778-1779 гг. после выхода христиан из Крыма Свято-Успенский монастырь оставался единственным оплотом и светочем Православия в Крыму. Во время I обороны Севастополя (1854-1855гг.) в обители был организован госпиталь для раненых. К началу XX в. в монастыре было 5 церквей: древний пещерный храм во имя Успения Богоматери; пещерный храм во имя св. Ап. Марка (высечен в скале ниже Успенской церкви в 1859 г.); храм во имя св. равноап. царей Константина и Елены (1857 г.); храм во имя свт. Иннокентия Иркутского (1896г.); храм во имя св. вмч. Георгия Победоносца (построен на противоположной стороне ущелья в 1875 г.). В 1921 году монастырь был закрыт советскими властями. Имущество монастыря разграблено, монахи расстреляны. Во время Великой Отечественной войны здесь размещался военный госпиталь. На монастырской территории находится братская могила советских воинов. После спецпереселения из Крыма в другие регионы СССР в 1941 году крымских немцев, крымских армян, крымских болгар, крымских греков, а в 1944 году- крымских татар, на территории монастыря на десятки лет разместился психоневрологический диспансер. В 1993 году возвращён Русской Православной церкви. Восстановлены три из пяти монастырских храмов, келейные корпуса, дом настоятеля, колокольня, обустроен водный источник, реконструирована (покрыта каменными плитами) знаменитая лестница (там был снят кадр советского художественного фильма «Гамлет» с последними словами Гамлета).

В окрестностях Бахчисарая

Крым. Бахчисарай, февраль 2011

Воронцовский дворец

- Войдите, чтобы оставлять комментарии

Путевые заметки. Окрестности Ялты

Алу́пка (укр. Алупка, крымско-тат. Alupka, Алупка) — город на Южном Берегу Крыма, входящий в Ялтинский регион АР Крым. Алупка расположена на южном склоне Крымских гор, возле подножия горы Ай-Петри.

Древнейшее поселение на территории Алупки ( в VIII тыс. до н.э.). Первое упоминание о городе относится к 960 году (время хазарского владычества в Крыму). Поселение названо «Алубика». В XIV—XV столетиях тут находился опорный пункт генуэзцев под названием Лупика. В 1475-1774 годах Алупка была коронным владением Османских султанов. После присоединения Крыма к России (1783), Алупка принадлежала князю Р. Потёмкину, с 1823 перешла во владение М. Воронцова, который построил здесь дворец.

Достопримечательности:

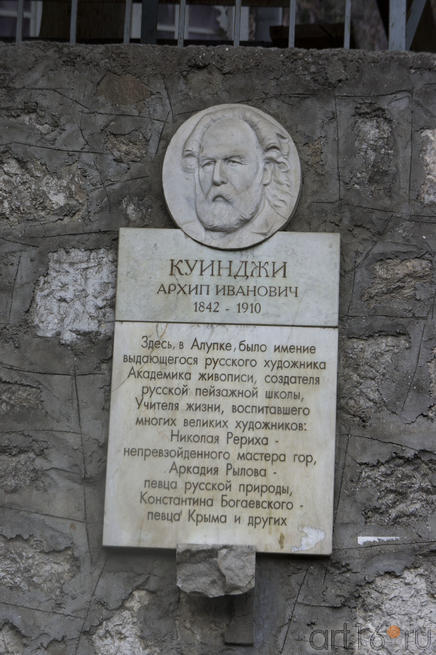

* Музей дважды Героя Советского Союза, лётчика Амет-хан Султана; * музей-квартира заслуженного художника Украины А.И.Куинджи, на которой учреждена база Санкт-Петербургской государственной академии искусств живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина; * Ландшафтный парк площадью 40 га, открытый в 1972 году и являющийся памятником садово-паркового искусства. В парке собрано более 200 разновидностей и форм деревьев и кустарников; * Главная достопримечательность города — Воронцовский дворец и прилегающий к нему парк. По узкой извилистой улице Алупки направляемся к Воронцовскому дворцу. Улица стремительно убегает вниз, увлекая за собой. На каменном заборе вижу барельеф Куинджи Архипа Ивановича (1842-1910), а под ним мемориальную доску с надписью, которая гласит, что “Здесь, в Алупке, было имение выдающегося русского художника Академика живописи, создателя русской пейзажной школы, Учителя жизни, воспитавшего многих великих художников: Николая Рериха — непревзойденного мастера гор, Аркадия Рылова — певца русской природы, Константина Богаевского — певца Крыма и др.”.

У Архипа Ивановича, помимо перечисленных выше заслуг и достоинств, была мечта, создать общество, которое оказывало бы материальную и моральную поддержку отдельным художникам и различным художественным организациям. Эту мечту ему удалось предварить в жизнь, такое общество было создано в 1908 году. Его материальной основой стали деньги Куинджи, кроме этого Архип Иванович пожертвовал обществу свое огромное имение в Алупке, с условием, что оное имение в случае закрытия общества перейдет в распоряжение Академии художеств. Так и случилось. Общество просуществовало до 1931 года, затем часть имения перешла Академии Художеств и там долгие годы была расположена база для художественной студенческой практики. Не доходя метров 150-200 до дворца, оказываемся возле источника — фонтана “Трильби”.

Фонтан был построен в 1829 году. На его барельефе изображена сцена охоты на выдр. Картинка знакомит нас с временами когда английские аристократы, забавы ради, устраивали охоту на выдр. Выбор такой сцены для барельефа фонтана характеризует графа Воронцова, как англомана. Кто же он — Граф Воронцов? Что за дворец нам предстоит увидеть? Западный вход во дворец: две массивные башни, толстые каменные стены с зубчатым завершением, узкие бойницы. Перед нами — средневековый европейский замок. Проходим во двор.

Северный фасад Воронцовского дворца имеет вертикальные выступы, и широкие окна-эркеры. По стилю исполнения данная часть дворца относится к английской тюдоровской архитектуре XVI века. Готические элементы гармонично вплелись в архитектурные изыски эпохи Возрождения.

Южный фасад дворца выполнен в Мавританском стиле ( Мавританский стиль, «стиль сарацинов», «стиль мореск» – возник в Арабском халифате. Наивысшего расцвета достиг в XIII – XIV веках в Испании и Индии). Как мы видим в архитектуре дворца сочетаются аристократическая холодность Англии (стиль Тюдор) и восточные мотивы (стиль мореск). Остается только восхищаться работой архитектора, совместившего в архитектуре два таких непохожих стиля. Воронцовский дворец в Алупке — уникальный памятник русской архитектуры эпохи романтизма первой половины XIX века, летняя резиденция видного военного государственного деятеля России графа М. С. Воронцова, генерал-губернатора Новороссии.

Алупка. Воронцовский дворец. Февраль 2011; Зимний сад

Михаи́л Семёнович Воронцо́в (1782—1856) — российский государственный деятель, граф, а с 1845 года светлейший князь, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант; почётный член Императорской Санкт-Петербургской Академии наук (1826); Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор (1823—1844). Способствовал хозяйственному развитию края, строительству Одессы и других городов. М. Воронцов был инициатором развития в Крыму табаководства, виноградарства, виноделия, коневодства и овцеводства. В это время стали ходить по Чёрному морю первые пароходы, в Крыму строилась первая шоссейная дорога. В 1844—1854 наместник на Кавказе. Михаил Воронцов, будучи сыном русского посла в Англии Семёна Романовича Воронцова и Екатерины Алексеевны, урождённой Сенявиной, получил блестящее домашнее воспитание и образование. Уже с пеленок ему прочили блестящую военную карьеру: грудным ребёнком был записан в бомбардир-капралы лейб-гвардии Преображенского полка, а 4-х лет от роду произведён в прапорщики. В 19 лет М.Воронцов приезжает в Россию для несения военной службы. Имеет массу наград. Награждён орденом св. Георгия 4-го кл. № 650 “За отличное мужество и храбрость, оказанные во время осады крепости Эривани при отбитии неоднократных вылазок персиян”; орденом св. Георгия 3-го кл. № 228 “В воздаяние отличных подвигов мужества и храбрости, оказанных при поражении турецких войск в сражении при Виддине 19-го октября”; орденом св. Георгия 2-го кл. № 64 “За отличие в сражении при Краоне”. Генерал-губернатор Новороссии Граф Михаил Воронцов в 1824 г. приобрел земли в районе Алушты у потомков семейства Ревелиоти. Всего семье Воронцовых, благодаря стараниям генерал-губернатора, принадлежало около двух тысяч десятин крымской земли. Семья владела участками в Алупке, Массандре, на мысе Мартьян, в Ай-Даниле, Гурзуфе, Ак-Мечети, Коккозах, на яйле. Для строительства дворца в Алупке начали подбирать мастеровых всех строительных специальностей: каменщиков, резчиков, лепщиков, столяров из числа крепостных и вольнонаёмных рабочих. Также требовались садовники, и конечно же, архитектор.

В 20-гг. XIX века были начаты планировочные работы на территории будущего парка. Проделана колоссальная работа, ведь на месте парка когда-то были лишь обломки диабазовых скал! Чернозем для парка завозили с Украины и Ай-петринской яйлы и в корзинах разносили по склонам. На 40 гектарах очень сложного рельефа было высажено свыше двухсот видов деревьев и кустарников из различных стран мира. Двадцать девять мешков разноцветных морских камешков привезли из Коктебеля для дорожек парка. Из истории создания парка: «В конце ноября 1824г. в Алупке появился немецкий садовник Карл Август Кебах, он сразу же занялся планировкой территорий и посадками. Основным источником поступления саженцев являлся Никитский Ботанический сад, именно оттуда были привезены первые виноградные лозы, оливки, фруктовые деревья и очень много кипарисов, к середине XIX в флора парка имела более 270 видов кустов и деревьев. Директор Ботанического сада Н. А. Гартвис, создавший уникальную коллекцию роз помог украсить парк редкими сортами этих дивных растений. Совершенно неожиданные результаты дали опыты по приживлению калифорнийской магнолии в открытом грунте , высаженные в 1830г. , они уже через несколько лет превратились в деревья, цветущие на открытом воздухе». Ф. Эльсоном заложен фундамент главного корпуса. Но у заказчика в то время еще не было уверенности в том, что же он все-таки хочет. Единственное, что Воронцов знал, на тот момент, что и парку и дворцу быть. Первый Воронцовский дворец в экскурсионную программу не включен, хотя он стоит в ста метрах от главного входа в основной дворцовый комплекс. Показывать там, собственно говоря нечего, так как он перестроен, горел и лишился своих интерьеров. Но некогда это было весьма интересное сооружение. Строил его Ф. Эльсон — первый из квалифицированных европейских архитекторов, работавших на Южном берегу Крыма. Сохранившееся в старых описаниях название «Восточный павильон» прижилось неспроста. “Восточный павильон” отделан в восточном стиле, в его строительстве учтены местные архитектурные традиции. Это была достаточно основательная постройка: два этажа, над ними башня, 18 комнат, вокруг галереи с деревянной резьбой. На старинных гравюрах это здание впечатляет. Для постройки “нового” дворца выбор Графа Воронцова пал на архитектора Франчесо Боффо, строящего в то время дворец Графа в Одессе и Томаса Харрисона, английского архитектора. Проектные работы проводились почти четыре года (с 1825 по 1828). И в январе 1829 года были начаты подготовительные работы. К 1831 году уже готовы фундаменты и выложена первая кладка глубокой портальной ниши центрального корпуса. Однако, внезапно в июне 1831 г. от Воронцова, находившегося тогда в Англии, поступило распоряжение о временном прекращении строительства. Воронцов по каким-то ему одному ведомым причинам решил кардинально изменить проект. В результате дворец в Алупке был построен по проекту английского архитектора Эдуарда Блора (1789-1879). Блор разработал проект в короткий срок, и в декабре 1832 года началось возведение корпусов по новому проекту, под наблюдением присланного из Англии архитектора Вильяма Гунта. Сам Блор так ни разу и не посетил дворец. Строительным материалом служил диабаз магматического происхождения, зеленовато-серой окраски под стать цвету гор и вечнозеленой растительности — брался из естественных россыпей в Алупке. Даже фундаментом дворцу частично послужили диабазовые скалы. Это очень твердый по своей природе камень, почти в два раза тверже гранита, и очень капризный в обработке. Из огромных бесформенных глыб высекались ровные блоки для стен и сложные по рисунку украшения. Тщательно шлифовался диабаз для оформления внутренних помещений. Все работы проводились вручную примитивными инструментами.

Дворец строился с 1828 по 1848 год. Об этапах строительства, людях тем, или иным образом причастных к этому грандиозному строительству рассказывается в самом начале экскурсии по дворцовым залам, теперь уже Алупкинского государственного дворцово-паркового музея-заповедника. Музей дворянского быта был открыт в 1921 году. С 1945 по 1955 гг. дворец использовался в качестве правительственной дачи. С 1956 — музей. С 1990 г. — музей-заповедник. Дворцовый комплекс в Алупке состоит из нескольких корпусов, составляющих единый архитектурный ансамбль, — центрального, столового, гостевого, библиотечного и хозяйственного. Гостевой корпус впоследствии получил название Шуваловского, так как в правой его части располагались покои дочери Воронцова Софьи Михайловны, в замужестве графини Шуваловой.

Особо хочется сказать о библиотечном корпусе, тем паче, что в настоящее время, экскурсий в библиотеке не проводят. Библиотека Воронцовых сохранилась частично и насчитывает около шести тысяч книг, рукописных нот, архитектурных чертежей и графических карт. Наибольший интерес представляет политическая литература периода Великой французской революции 1789 г. - издания французских писателей Дидро, Вольтера, собрание речей, произнесенных в английском парламенте, русские издания конца XVIII - начала XIX вв.

Основная экспозиция создана в парадных залах первого этажа центрального и столового корпусов, сохранивших свое декоративное оформление. Экспозиция дает представление о дворцовых интерьерах 1830 -1840 годов и соответствует характеру архитектурного памятника. В экспозицию входит восемь парадных комнат, каждая из которых имеет свое художественно-образное решение. В соответствии с декоративным оформлением и назначением комнат интерьеры дополнены произведениями живописи и скульптуры, художественной мебелью, изделиями из фарфора, бронзы, малахита, хрусталя и другими предметами прикладного искусства. Собрание музея составляет свыше 11 тыс. экспонатов. Наибольшую ценность представляют живописные произведения русских художников XIX в. и западноевропейских мастеров XVI - XIX вв., собрание русской гравюры XVIII в., графические листы, выполненные английскими граверами в редкой технике - черной манере, гарнитуры мебели, изготовленные русскими крепостными и английскими мастерами, изделия из фарфора отечественного производства, часы, канделябры, декоративные вазы известного французского бронзовщика Томира и русских фирм.

1. Парадный кабинет

Декоративной отделкой напоминает английские интерьеры XVI века. В украшении использовано дерево: дубовые профилированные панели, двери, дубовая обшивка окна-эркера, лепной потолок своей раскраской имитирует дерево. Благодаря деревянной отделке в кабинете царит тепло и уют.

Алупка. Воронцовский дворец. Февраль 2011; Парадный кабинет; Джорж Доу (1781-1829) Л.А.Нарышкин / А.Х,Бенкендорф /В.П.Уваров

Живописные полотна, украшающие кабинет созданы в эпоху патриотического подъема в России.

2. Китайский кабинет (малая гостиная)

Стены Китайского кабинета украшены богатейшей резьбой по дереву и рисовой соломкой, вышитой шелком и бисером. Лепщики с необычайным искусством отделали потолок под дерево, выполнили сложный рельефный орнамент. Крепостные вышивальщицы шелком и бисером украсили соломенные циновки на стенах.

Алупка. Воронцовский дворец. Февраль 2011; Китайский кабинет

В этой гостиной большая часть мебели изготовлялась в алупкинской столярной мастерской. Круглый гостиный и дамский рабочий столики из волнистой березы, массивные дубовые кресла и стулья с инициалами владельцев дворца хорошо сочетаются с дубовой отделкой всей комнаты.

Алупка. Воронцовский дворец. Февраль 2011; Китайский кабинет

В период Крымской (Ялтинской) конференции руководителей трех союзных держав (февраль 1945) дворец в Алупке был представлен английской делегации во главе с премьер-министром Уинстоном Черчилем. Личными апартаментами премьер-министра были Парадный и Китайский кабинеты, соединенные Ситцевой комнатой. В Китайском кабинете размещена экспозиция, посвященная 130-летию со дня рождения Уинстона Спенсера Черчиля (1874-1965).

Алупка. Воронцовский дворец. Февраль 2011; Китайский кабинет

3. Ситцевая комната

Алупка. Воронцовский дворец. Февраль 2011; Ситцевая комната

Получила свое название по отделке стен, обтянутых ситцем, который сохранился до наших дней с первой половины XIX века. Стены украшены пейзажной живописью.

Алупка. Воронцовский дворец. Февраль 2011; Ситцевая комната

4. Вестибюль

Служил парадным входом во дворец и оформлен по типу английских холлов XVI века. Вестибюли обычно сооружались в центре здания и соединялись дверьми со всеми окружающими помещениями. Внутренняя отделка отличается строгостью и сдержанностью. Массивный дубовый потолок имеет рельефный узор из переплетающихся декоративных тяг, имитирующих средневековые конструкции — нервюры; дубовые панели орнаментированы трехлопастными готическими арочками.

Алупка. Воронцовский дворец. Февраль 2011: Вестибюль дворца: Видоизмененная копия с оригинала Д.Левицкого

Живописные полотна придают вестибюлю парадности и торжественности.

Алупка. Воронцовский дворец. Февраль 2011; Выполнен Ага Бозорхом из города Решта в нач XIX века и являются уникальными произведениями иранского искусства.

Вестибюль имеет два входа и два тамбура, характер отделки которых соответствует оформлению фасадов. Стены и потолок южного тамбура затянуты персидскими вышивками. Они выполнены Ага Бозорхом из города Решта в нач XIX века и являются уникальными произведениями иранского искусства. На парных портретах изображен Фетх Али — персидский шах (конец XVIII первая треть XIX вв.).

Алупка. Воронцовский дворец. Февраль 2011; Тамбур вестибюля дворца; Выполнен Ага Бозорхом из города Решта в нач XIX века и являются уникальными произведениями иранского искусства. На парных портретах изображен Фетх Али — персидский шах (конец XVIII первая треть XIX вв.).

5. Голубая гостиная

Название получила по цвету стен и потолка. Очень отличается отделкой от всех других комнат.

Алупка. Воронцовский дворец. Февраль 2011; Стены и потолок сплошь покрывает затейливый лепной узор из листьев и цветов.

Стены и потолок сплошь покрывает затейливый лепной узор из листьев и цветов. С отделкой стен великолепно сочетается камин из белого каррарского мрамора, украшенный растительным орнаментом.

Алупка. Воронцовский дворец. Февраль 2011; Голубая гостиная; Гарнитур светлой гостиной мебели выполнен в стиле позднего русского классицизма крепостными Воронцова в 20-е гг. XIX столетия.

Гарнитур светлой гостиной мебели выполнен в стиле позднего русского классицизма крепостными Воронцова в 20-е гг. XIX столетия.

Алупка. Воронцовский дворец. Февраль 2011; Голубая гостиная

Убранство зала дополняют две фарфоровые вазы (бывший императорский фарфоровый завод в Петербурге, ныне завод им. Ломоносова), канделябры на камине (первая пол. XIX века).

Алупка. Воронцовский дворец. Февраль 2011: Голубая гостиная; канделябры на камине (первая пол. XIX века)

Голубая гостиная могла служить домашним театром, в ней последний раз в своей жизни выступал великий актер М.С. Щепкин (1788- 1863).

В 1998 году во дворце пел Ф.И.Шаляпин, играл Рахманинов, а в 1960 -х гг. бывал украинский поэт-демократ С.В. Руданский.

6. Зимний сад

В первой пол. XIX века было модным устраивать в северных дворцах и богатых особняках. В зимних садах выращивались редкие тропические растения (н.р. араукарии высокие, родина которых остров Норфольк близ Австралии).

Алупка. Воронцовский дворец. Февраль 2011; Зимний сад

Беломраморная скульптура — непременное украшение зимнего сада.

7. Парадная столовая

Алупка. Воронцовский дворец. Февраль 2011; Тополиный остров. Гюбер Робер (1738-1808)

В отделке парадной столовой применяются те же декоративные приемы, что и в вестибюле. Но здесь резьба по дереву отличается большей нарядностью и придает залу праздничность. В орнаменте резных дубовых панелей, потолка, наддверных украшений просматриваются мотивы, характерные для поздней готики.

Обстановка парадной столовой выдержана в характере ее отделки: обеденный стол из красного дерева, сервант, отличающийся богатством декоративной отделки, ванночка для охлаждения вин, выполненная в форме античного саркофага (Англия, пер. пол. XIX века).

Алупка. Воронцовский дворец. Февраль 2011; Парадная столовая

8. Бильярдная

Принципы отделки тот же, что в вестибюле и столовой. Украшенный резьбой и инкрустацией гостиный гарнитур орехового дерева (Англия, сер. XIX века), ломберный столик красного дерева (Англия XVIII век). Скромные стены бильярдной — без художественной отделки, как-будто предназначены для развешивания живописных полотен.

Алупка. Воронцовский дворец. Февраль 2011; Бильярдная

Через дверь Зимнего сада выходим из дворца и оказываемся перед его Южным фасадом.

От Северной стороны дворца его южная часть отличается тем, что выполнена в мавританском стиле. Центр ее композиции - глубокая сводчатая ниша-экседра, обрамленная затейливым порталом, характерная для мусульманской архитектуры. Свод декорирован богатейшим лепным алебастровым орнаментом, выполненным в восточной традиции, по фризу протянулась надпись на арабском языке: «И нет победителя, кроме Аллаха». Мотивы южного фасада Воронцовского дворца, вероятнее всего, следует искать в индийском зодчестве эпохи великих Моголов, парадных постройках Агры и Дели XVI - XVIII вв.

Алупка. Воронцовский дворец. Февраль 2011

В глубине южной экседры видна широкая стрельчатая дверь, ведущая в Голубую гостиную. На уровне второго этажа устроены три легких балкончика. Слева и справа от ниши-экседры — два симметричных крыла открытой террасы второго этажа, стоящие на чугунных колоннах с капителями в виде бутонов лотоса. По сторонам от центральной ниши южные фасады снова обретают черты стиля Тюдор. Три пары львов, охраняющих ведущую к морю лестницу, завершают уникальную архитектурную композицию дворца.

Скульптуры львов: спящих, пробуждающихся и бодрствующих, выполнены под руководством великого скульптора Боннани, причем бодрствующие львы являются копией композиции Антонио Кановы, украшающей в Риме гробницу Папы Римского Климента XII.

О львах в Крыму хочется отметить: «Любят их крымчане!». Фасад дворца высится над обширнейшими парковыми террасами, спускающимися по склону, это — южная часть парка. Фонтаны, водные каскады, пруды, водопады украшают парк и по сей день. На площадке перед библиотечным корпусом стоит пятиструйный мраморный фонтан в виде двух чаш с гофрированным краем и квадратным бассейном. Недалеко от него установлена копия бахчисарайского Фонтана слёз «Сельсибиль».

Алупка. Воронцовский дворец. Февраль 2011; Парк, разбитый возле Воронцовского дворца

Каменная лестница влечет нас на площадку под восточное крыло дворца, здесь уютно примостился фонтан «Источник Амура», выполненный в виде горельефа. У западной части террасы у подпорной стены стоит фонтан в форме лиры с круглым бассейном. По оси дворца вторую и третью террасы соединяет подковообразная лестница, между ее маршами устроен самый монументальный из алупкинских фонтанов - «Раковина», выполненный из розоватого мраморовидного известняка. Фонтаны - самая прелестная из малых архитектурных форм, разбросанных вокруг дворца и по парку. Традиция почтительного отношения к воде в Крыму насчитывает очень много лет. Постройка фонтана, как в мусульманском Крыму, так и в российском, считалась делом достойным, богоугодным. Вдоль старых дорог, в старых крымских поселениях сохранилось немало старинных фонтанов. Можно их увидеть и на улицах старой Алупки. И в завершение статьи привожу, понравившиеся мне стихи об Алупке казанской поэтессы Елены Бурундуковской.Алупка Алупка, Мисхор, пионерское детство. Еще не понять ничего о любви. Все ясно. И нету в природе злодейства Коварней, чем взгляды бросать и ловить. *** На завтрак в окошко цветок олеандра. Лаврушкой пропах кипарисовый мрак. И разве преграда – живая ограда В приправленных вольной отравой мирах! Мятежной мечты надувной пароходик Ветрами Тавриды врожденной надут. Небесные лайнеры морем проходят. Небесные лайнеры мoрем идут. Подкошены, вялятся сутки снопами. И осень маячит со всей маетой. Останется фото с русалкой на память. Останется фото в обнимку с мечтой.

Симеиз

- Войдите, чтобы оставлять комментарии

Путевые заметки. Окрестности Ялты

Всё так же луна проплывала, Всё так же, горбата, хитра, К прибою ползла с перевала Ушастая Кошка-гора. В.А. Луговской

Симеи́з (укр. Сімеїз, крымскотат. Simeiz, Симеиз) — посёлок городского типа на Южном берегу Крыма, в 18 км к западу от Ялты. Расположен на побережье Чёрного моря, у подножия горы Кошка. Гора Кошка является памятником природы и истории и была заселена еще в IV тыс. до н. э. Здесь обнаружены два поселения периодов ранней и поздней бронзы. На вершине сохранились остатки таврских поселений и самый крупный на территории Крыма таврский могильник (VI-II вв до н.э.), состоящий из 95 могил.

В период средневековья существовало несколько крепостей и укрепленных убежищ (X- XIII вв). У подножья — на горе Панеа, напротив скалы Дивы — археологи исследовали монастырь (остатки базилики Х в. с мозаичным полом) и каменный склеп с тридцатью византийскими погребениями (VIII-Х вв.). Генуэзцы, захватившие в XIV-XV вв. Южное побережье Крыма, перестроили укрепления монастыря в свою крепость Панеа. Гора Кошка мало изучена археологами. Археологические раскопки велись здесь, начиная с XIX века. После завоевания генуэзских владений османами Симеиз стал небольшой деревней, входившей в состав Мангупского кадылыка. В 1778 году, когда всё христианское население Крыма было выселено в Приазовье, посёлок обезлюдел.

Имение «Симеиз» было основано известным промышленником секунд-майором Иваном Акимовичем Мальцовым в 1828 году и через несколько лет имело площадь 567 десятин земли. Значительная часть имения была занята виноградниками и фруктовыми садами. В начале XX века по инициативе братьев Николая Сергеевича и Ивана Сергеевича Мальцовых на части территории их имения, которую они продали под строительство дач и пансионов, возник курортный посёлок Новый Симеиз. Над поселком величественно возвышаются горные вершины Ат-Баш (Лошадиная голова), Ай-Петри, утесы Чака-тыш и Нишан-кая. Ниже этих вершин Симеиз обступают каменные громады самых причудливых форм – Кошка, Панеа, Дива, Лебединое крыло и другие. Огороженный горами с одной стороны и обласканный морем с другой, Симеиз славится благоприятным для отдыха климатом. Его по праву считают самым теплым местом в Крыму.

В Симеизе находятся:

* Укрепление Лимен-Исар VIII-I вв до н.э. * Таврский могильник 1 тыс. до н. э. * 7 октября 1959 года впервые в мире люди увидели фотографию обратной стороны Луны. Ее передала межпланетная станция «Луна-3», запущенная 4 октября 1959 года. На Земле эти бесценные кадры принимал временный Центр космической связи, располагавшийся в 50-х годах на горе Кошка. * Отделение радиоастрономии Крымской астрофизической обсерватории (самой большой в Европе радиотелескоп диаметром 22 метра). * Отделение морского гидрпологического института НАН Украины * Уникальная роща дикой фисташки. День был снежный и ветреный, поэтому ознакомиться со всеми значимыми объектами Симеиза не довелось.

Прошлись мимо виллы «Ксения» — самой яркой достопримечательности поселка. В ее архитектуре просматриваются приёмы северного модерна с элементами готики. Вилла представляет собой коттедж, построенный в 1911 году известным ялтинским архитектором Н.Красновым по заказу предпринимателя Ивана Мальцова. Мальцов всячески ратовал за развитие Симеиза, как курортного поселения. У него в гостях в 1912 году побывал Николай II. И уже в 1913 году Симеиз был признан вторым курортом в Европе после Ниццы во Франции. После Октябрьской революции виллу национализировали. В окрестностях Симеиза появилось множество правительственных дач. Среди отдыхающих вилла «Ксения» пользовалась славой «дома с приведениями», отчего интерес к ней нисколько не угасал и в Советское время. Но в последние годы она сильно обветшала. Сейчас вилла «Ксения» — частное владение и в данный момент находится на реставрации.

Через тенистую аллею, украшенную различными скульптурами проходим на набережную Симеиза. Вид на море просто потрясающий.

Побывать в Симеизе и не зайти в парк — значит не увидеть ничего. Растительный мир Симеиза чрезвычайно разнообразен: пробковые и каменные дубы, столетние лавры, кипарисовые алееи, реликтовое растение «можжевельник древовидный», земляничное дерево, ладанник, сосна крымская, фисташка и пр. В парке можно увидеть одновременно крымскую и колхидскую флору. Нет такого времени в году, чтобы в симеизском парке не цвело какое-нибудь растение.

Симеиз Февраль 2011/ Вишня мелкопильчатая, или сакура (лат. Prunus serrulata)— вид декоративных деревьев семейства Розовые. Сакурой также называют соцветия этих деревьев.

По парковым аллеям и лестнице, круто устремленной вниз, спускаемся на пляж для очередного подъема, теперь уже на скалу Дива, оборудованную смотровой площадкой. В средние века скала использовалась в качестве наблюдательного пункта.

Для того чтобы подняться на вершину Дивы нужно преодолеть 260 ступеней, выдолбленных в каменной породе. Погода, увы, только для экстремального подъема. Снег и ветер делают подъем на 53 метровую вершину практически невозможным. Очень скользко, к тому же железные поручни нет-нет да и заканчиваются, предоставляя путнику выбор: подниматься не держась, отдаваясь на милость стихии, либо спускаться вниз, следуя голосу разума.

Мой разум победил. Начинаю спуск, и почти у кромки воды меня чуть с головой не накрыло волной. От промокания спасла любознательность и любопытство. На миг остановилась, любуясь красотами побережья, и волна разбилась прямо у моих ног, лишь чуть забрызгав сапоги.

О том, что когда-то рядом со скалой Дива располагалась не менее привлекательная, и даже более экзотическая скала “Монах”, узнала уже в Казани. Увидев изображение двух рядом стоящих скал Дивы и Монаха на старинной литографии в Инете: столбообразная глыба, напоминающая фигуру монаха, в плаще с капюшоном. Шторм 1931 года разрушил эту скалу. Валуны у подножия Дивы — это остатки, соседствующей с ней когда-то скалы “Монах”. Скалы: Дива, Монах и Кошка. Легенда http://jalita.com/guidebook/legends/diva_monah_koshka.shtml

В Симеизе:

* Великолепные пляжи; * Крупнейший аквапарк Крыма; * дайвцентр; * бары, рестораны, столовые; * танцполы, дискотеки, кинотеатр; * комфортабельные гостиницы, пансионаты, виллы, санатории, эллинги (мини-гостиницы) и пр; * а главное — свежий морской воздух.